La Petite chronique d'Anna Magdalena Bach

Aujourd’hui, une visite a rompu ma solitude, et elle a réjoui mon cœur. Caspar Burgholt, autrefois l’élève préféré de mon très cher Sebastian, a cherché à me retrouver et m’a rendu visite. Et il est vrai qu’il n’est pas facile de trouver Frau Bach dans l’isolement de sa pauvreté, nos moments de prospérité sont si vite oubliés. Nous avions beaucoup de choses à nous raconter. Il m’a parlé de ses modestes succès, de sa femme et de ses jeunes enfants, mais nous avons surtout parlé de celui qui est mort – de son maître et de mon mari. Après avoir longuement évoqué ces merveilleuses années, Caspar m’a donné un conseil qui donne un sens à mon obscure existence actuelle: «Écrivez, m’a-t-il dit, rédigez une petite chronique de ce grand homme. Vous l’avez connu comme personne d’autre ne l’a connu, écrivez tout ce dont vous vous souvenez – et je ne crois pas que votre cœur fidèle ait beaucoup oublié –, ses paroles, son apparence physique, sa vie, sa musique. Aujourd’hui, il a disparu des mémoires, mais il ne restera pas indéfiniment dans l’oubli, il est trop grand pour disparaître, et un jour la postérité vous remerciera pour ce que vous avez écrit.»

Voilà ce que m’a dit Caspar et, à peine était-il parti que je me suis dépêchée de transcrire ses mots, car je me rends compte que, peu importe si ce qu’il dit de la postérité est vrai ou pas, suivre son conseil me sera d’un grand réconfort dans ma solitude. Sa suggestion ne peut être que bonne, car il connaissait très bien Sebastian, lui était véritablement dévoué (ce qui était d’ailleurs vrai de tous les élèves suffisamment âgés pour comprendre son exceptionnelle nature – au contraire de ces garçons exaspérants de la Thomasschule qui étaient pour lui un véritable fardeau).

Il me reste très peu de choses ayant appartenu à Sebastian, car il a fallu vendre tout ce qui avait de la valeur et le partager entre de nombreuses personnes. Avec quelle amertume j’ai regretté de ne même pas avoir pu garder cette tabatière en or et en agate qu’il aimait tant, que j’ai si souvent vue entre ses mains, si souvent remplie pour lui. Mais on estima qu’elle avait trop de valeur pour que même sa veuve puisse la conserver; elle fut vendue et l’argent fut partagé entre nous. S’il me reste peu d’objets lui ayant appartenu, c’est sans doute parce que le Bon Dieu sait qu’ils ne me sont pas nécessaires – il n’y a pas grand danger que je l’oublie, car c’est dans mon cœur que je porte tous ces inestimables souvenirs. Pauvre comme je suis, et oubliée, vivant de la charité de la ville de Leipzig, et âgée – j’ai eu cinquante-sept ans hier, huit ans de moins que l’âge qu’il avait à sa mort –, je ne voudrais pas être différente de ce que je suis aujourd’hui, si pour cela il me fallait accepter de ne jamais l’avoir connu, de n’avoir jamais été sa femme. J’estime que deux femmes seulement en Thuringe ont été tout à fait heureuses: sa cousine, Maria Barbara Bach, qui fut sa première épouse, et moi-même, sa seconde épouse. Il nous a aimées toutes les deux, mais je pense qu’il m’a peut-être aimée plus tendrement, et il m’a certainement aimée plus longtemps, grâce à la bienveillance de la Providence. Il fut marié à Maria Barbara pendant à peine treize ans; pauvre créature, elle mourut alors qu’il s’était absenté pour un de ses voyages avec le prince Leopold d’Anhalt-Cöthen. Son deuxième fils, Emanuel, qui était pourtant alors très petit, n’a jamais oublié le chagrin de son père quand, à son retour, il trouva ses jeunes enfants sans mère, et son épouse, qu’il avait quittée si heureuse et en si bonne santé, morte et couchée dans sa tombe. Pauvre Barbara Bach, qui mourut et dut l’abandonner sans même pouvoir ni lui dire adieu ni l’embrasser!

Ah! la première fois que je le vis! – comme les années s’envolent, et voilà que cela me revient avec tant de clarté et d’exactitude. Mon père qui, par bonté de cœur, m’emmenait parfois lors de certains de ses voyages, particulièrement s’il s’agissait de musique, car il savait à quel point j’aimais cet art du Paradis, me permit de l’accompagner à Hambourg pendant l’hiver de 1720 afin de rendre visite à mon grand-oncle et à ma grand-tante. Il y avait un orgue d’une grande noblesse dans l’église St. Katharina à Hambourg; il comportait quatre claviers manuels et un pédalier et j’avais souvent entendu les amis musiciens de mon père en parler. Le lendemain de mon arrivée à Hambourg, alors que j’étais sortie faire des courses pour ma grand-tante, je passai devant St. Katharina sur le chemin du retour et j’eus l’idée de me glisser dans l’église pour admirer cet orgue. Lorsque j’ouvris la porte, j’entendis que quelqu’un jouait et j’eus l’impression qu’on y jouait une merveilleuse musique, comme si un des anges était assis devant ce clavier. J’entrai donc sans faire de bruit et restai à écouter. Debout, je regardais l’orgue dans la galerie ouest, avec ses grands tuyaux qui montaient jusqu’au plafond et toutes ses belles sculptures et décorations, mais l’organiste ne m’était pas visible. Je ne sais pas combien de temps je restai là dans l’église vide; de tous les sens il ne me restait que l’ouïe, j’avais pour ainsi dire pris racine sur les dalles – je fus tellement saisie par cette musique que toute notion du temps disparut, à tel point que lorsque la musique s’arrêta brusquement sur un accord de notes glorieuses qui remplirent l’air de grandes vibrations, je demeurai là, sans bouger, regardant vers le haut, espérant que de ces tuyaux sortirait encore davantage de musique. Au lieu de cela l’organiste – Sebastian lui-même – s’avança sur la tribune de l’orgue et se dirigea vers l’escalier, et il fut surpris de me voir là, regardant vers lui. Mes yeux restèrent un moment fixés sur lui, j’étais trop étonnée par sa soudaine apparition pour pouvoir bouger. Je crois que, après une telle musique, je m’attendais plus ou moins à voir apparaître quelque créature, non un homme mais quelque immense ange. Puis je fus brutalement saisie de tremblements. Je ramassai ma cape, qui avait glissé par terre, et courus hors de l’église dans une sorte de panique. Lorsque je me retrouvai à une bonne distance, je ne pus que m’étonner de ma très grande folie – car même ma grand-tante, qui était fort stricte, n’aurait certainement rien trouvé d’inconvenant à ce qu’une jeune fille entre dans une église pour écouter un orgue.

Je n’avais aucune idée de qui il s’agissait, mais lorsque je racontai cet épisode à mon père au dîner ce soir-là – en éliminant, je l’avoue, le regard, les tremblements et la fuite –, il s’exclama aussitôt: «Mais, naturellement, c’était certainement le Kapellmeister du duc de Cöthen, Johann Sebastian Bach. Il va jouer demain sur l’orgue de St. Katharina pour Herr Reinken, et nous serons quelques-uns à aller l’écouter. Je lui dirai à quel point ma fille admire sa musique. S’il entend chanter mon petit rossignol, peut-être appréciera-t-il suffisamment sa voix pour lui écrire une mélodie.»

Je le suppliai, en rougissant de confusion (car il ne connaissait pas vraiment toute l’histoire), de ne rien dire du tout au Kapellmeister, mais plus je rougissais, plus il s’amusait, et il déclara que j’avais dû perdre mon cœur en voyant les boutons des basques de la veste du Kapellmeister, car mon père ne pouvait pas deviner que j’avais vu son visage puisqu’il était assis à l’orgue et, de toute façon, mon père n’avait pas entendu dire que Herr Bach était connu pour sa belle apparence.

J’aurais voulu l’entendre jouer à nouveau le lendemain, mais ce désir ne put être satisfait car, ce jour-là, ma pauvre tante fut victime d’un tel accès de fièvre quarte qu’il me fut impossible de la quitter. Et, mêlée à mon désir d’aller l’entendre une nouvelle fois, j’éprouvais une étrange sensation de peur à l’idée de le revoir – je suppose qu’il s’agissait d’une sorte de prémonition de toutes ces choses extraordinaires qu’il allait incarner pour moi.

Mais mon père se rendit à St. Katharina et, quand il en revint, je le questionnai avec empressement. Il était subjugué. Jamais de sa vie il n’avait entendu jouer de l’orgue de la sorte, jamais il n’entendrait quelque chose de semblable, si ce n’est de ces mêmes mains. Nous fîmes cercle autour de lui pour écouter son récit. Le Kapellmeister avait joué pendant plus de deux heures et, pendant un quart de ce temps, il avait improvisé sur le choral An Wasserflüssen Babylon avec de merveilleux passages au pédalier. «Double pédale, dit mon père, et il jouait avec autant d’aisance que s’il jouait une gamme d’une seule main.» Il avait aussi interprété une Fantaisie et Fugue en sol mineur qu’il venait de composer, une pièce extrêmement brillante et d’une grande beauté. Moi, naturellement, je ne l’avais pas entendue à cette occasion, mais je l’entendis la jouer à maintes reprises ensuite, et j’ai toujours eu une affection particulière pour elle – l’ouverture de la Fugue m’a toujours plu par-dessus tout, elle est tellement gaie et vivifiante. Lorsque Sebastian eut terminé sa merveilleuse exécution, Herr Reinken – qui avait si longtemps été l’organiste de St. Katharina, qui était si vieux, ayant atteint quatre-vingt-dix-sept ans et qui était bien connu pour être jaloux et fier de ses propres capacités –, au grand étonnement de tous ceux qui étaient là, s’approcha du Kapellmeister Bach et, lui prenant la main, la porta à ses lèvres en disant: «Je rends hommage aux mains du génie. Je craignais que l’art de l’orgue ne meure avec moi, mais je m’aperçois qu’en vous il continue à vivre.»

Une des choses qui impressionnèrent profondément mon père devant la technique d’orgue de Herr Bach était son immobilité et son aisance. Alors que ses pieds voletaient d’un bout à l’autre du pédalier comme s’ils étaient munis d’ailes, il ne paraissait pas remuer son corps, ne se contorsionnait jamais comme le font tant d’organistes. Cela relevait de cette perfection qui paraît très simple lorsqu’elle ne trahit aucun effort.

Et imaginez alors ce qui suivit – on nous apprit toute l’histoire un peu plus tard, quand nous fûmes rentrés chez nous après ce séjour chez mon grand-oncle qui, lui-même musicien, s’était aussi beaucoup intéressé à Sebastian en cette occasion. L’organiste de l’église de Jacob à Hambourg, laquelle possédait un orgue très beau et grand, venait de mourir, et Sebastian, séduit par l’idée d’avoir un tel orgue à sa disposition et de pouvoir composer de la musique d’église (qui eut toujours tant d’importance pour lui, alors que, quand il était employé par le duc de Cöthen, on lui demandait surtout de composer de la musique de chambre), se présenta pour ce poste. Mais, au lieu de se réjouir de la bonne fortune qui lui permettait ainsi d’avoir le plus grand organiste du Fatherland, le comité avait élu un certain Joachim Heitmann, lequel était dépourvu de tout talent musical, mais lui avait offert quatre mille marks. «Il savait composer de meilleurs préludes avec des thalers qu’avec ses doigts», déclara mon oncle, indigné. En tout cas cette manigance mit le pasteur Neumeister dans une telle colère qu’il quitta le comité et y fit allusion par ces mots cinglants lors d’un sermon: «Je suis tout à fait certain que, si un des anges de Bethléem qui jouaient divinement descendait du ciel et désirait être organiste à l’église de Jacob, faute d’argent il ne lui resterait plus qu’à reprendre son vol.»

De sorte que le Kapellmeister Bach ne partit pas à Hambourg.

J’en arrive à présent à ma première rencontre avec lui, l’année qui suivit la première fois où je l’avais vu et entendu. Comme mon père était trompette à la cour de Weissenfels, des musiciens fréquentaient en permanence notre maison. Il allait aussi fréquemment à Cöthen, où Sebastian était Kapellmeister, et il se trouva que j’y étais allée chanter de temps en temps lors de concerts à la cour, mais chaque fois Sebastian avait été absent, une fois du fait d’une maladie et une autre fois parce qu’il était en voyage, à ma secrète déception, car je désirais revoir ce remarquable musicien et peut-être même lui parler.

Un certain matin – un matin très beau et printanier, je m’en souviens fort bien –, j’étais sortie et, à mon retour, je me dirigeai directement vers le salon pour disposer du feuillage vert dans un grand vase devant le poêle, quand ma mère posa sa main sur mon bras: «Attends un peu Magdalena, me dit-elle, ton père est occupé à quelque affaire avec le Kapellmeister Bach et je ne crois pas qu’il souhaite ta présence.»

Mon cœur imbécile se mit soudainement à battre très fort. Maître Bach! Or, je ne l’avais vu qu’une seule fois, quoique j’eusse beaucoup entendu parler de lui depuis et que j’eusse tant désiré le revoir. J’avais tout à la fois peur que mon père m’appelle et peur qu’il ne m’appelle pas. J’étais sur le point de me précipiter dans ma chambre afin de mettre un nouveau ruban autour de mon cou – j’en avais un bleu qui, selon moi, m’allait très bien – quand mon père ouvrit la porte, sortit la tête et demanda: «Est-ce que Magdalena est rentrée, Mère?» Puis il m’aperçut: «Viens donc, mon enfant, maître Bach veut bien t’accorder un instant, pour écouter ta voix.»

Ce fut ainsi que j’entrai dans la pièce et me trouvai devant lui. J’étais tellement décontenancée que je pus à peine lever les yeux, et je me demandai s’il était possible qu’il me reconnaisse, espérant qu’il ne le ferait pas, car dans St. Katharina il avait fait très sombre. Mais il m’apprit plus tard qu’il m’avait reconnue sur-le-champ. Il m’apparut immédiatement comme quelqu’un de grand, je veux dire de sa personne, et pourtant il n’était pas exceptionnellement grand, à peine un peu plus que mon père. Mais il y avait quelque chose en lui qui dégageait une force impressionnante, un peu comparable à la solidité d’un rocher, et il semblait toujours trancher sur les autres lorsqu’il était au milieu d’un groupe de gens, comme s’il était physiquement plus grand qu’eux, alors que c’était moralement et mentalement qu’il était bien plus grand. Caspar m’a expliqué qu’il avait toujours ressenti cette impression de grandeur, aussi bien physique que spirituelle. Et il ne s’agissait pas de ce qu’il disait, car il était plutôt réservé et grave, peu enclin à parler, sauf avec ses intimes.

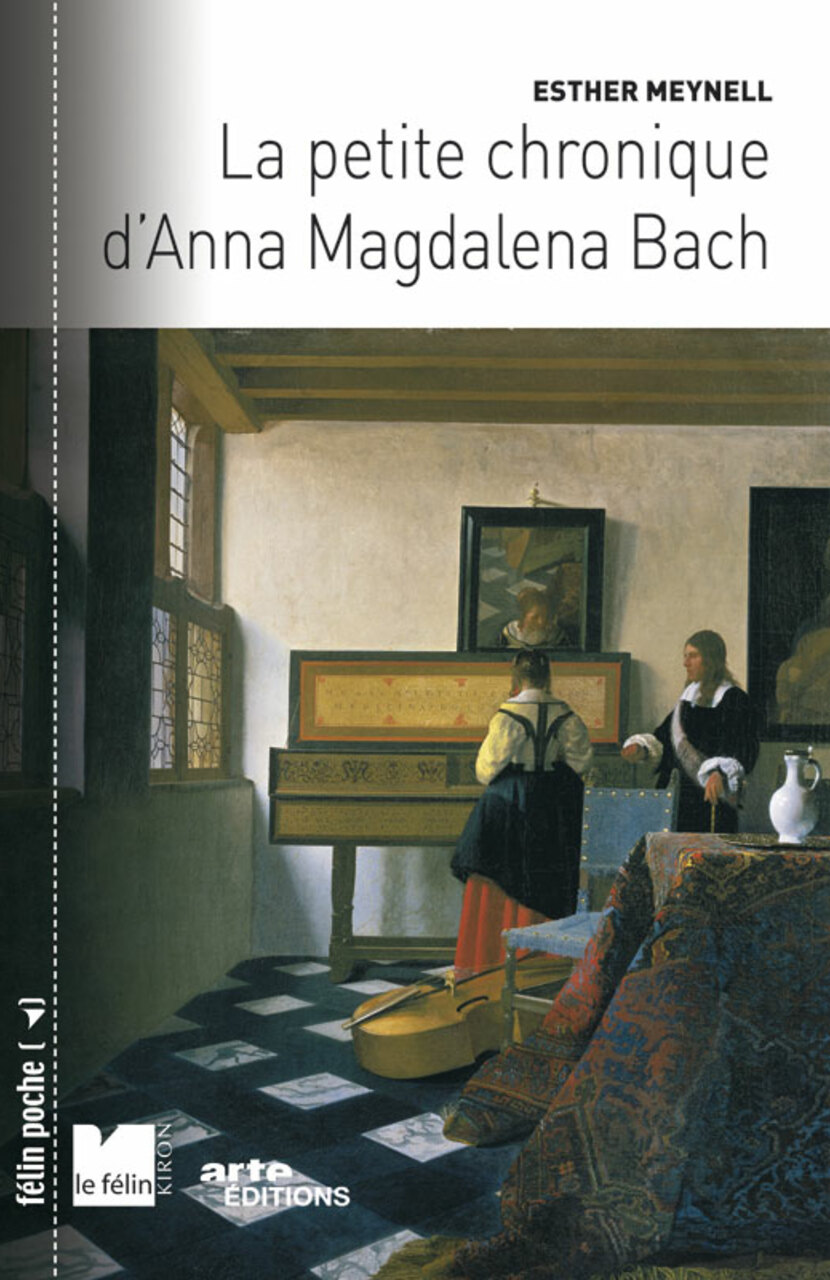

En écoutant Bach jouer de l’orgue un jour de 1720, Anna Magdalena, fille de musicien et musicienne elle-même, sait qu’elle fait la rencontre d’un génie. Cette première émotion ne la quittera plus et la conduira à être l’écoute la plus fidèle et la plus attentive de la passion et des tourments du Cantor. Ce sont ces échos intimes et quotidiens que fait résonner La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach : l’exigence et la bonté de Bach à l’égard de ses élèves, ses relations difficiles avec des collègues envieux et des autorités chicanières, sa passion pour l’orgue, sa virtuosité, ses enfants, ses lectures… Plus que l’écriture d’une vie, La Petite Chronique d’Anna Magdalena Bach est le regard intimiste et profondément amoureux d’Anna sur Sebastian, mari, père, professeur et maître.

Musicologue et spécialiste de Bach, Esther Meynell avait choisi l’anonymat pour publier ce livre en 1925, prêtant complètement sa voix à celle d’Anna Magdalena. Mais son succès rapide, dû à l’authenticité d’une parole aimante, l’obligea à se dévoiler quelques années plus tard.