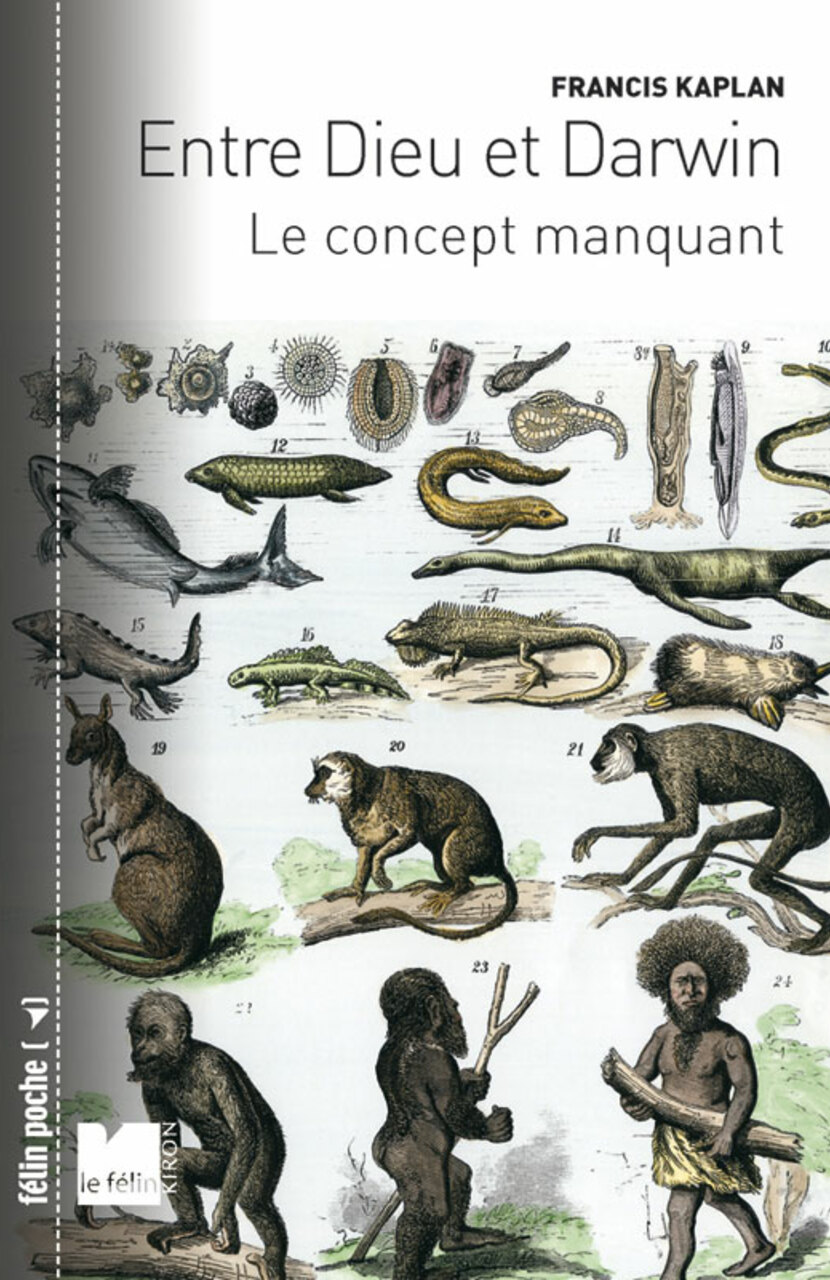

Entre Dieu et Darwin

«Qu’est-ce que la vie?» est un problème que l’homme s’est posé dès l’aube de la réflexion philosophique, en Grèce. Et il est remarquable que c’est dès cette époque qu’ont été conçues les principales théories qui répondent à ce problème. On trouve à la fois, chez les Grecs, l’explication de la vie par la finalité théologique, par le simple mécanisme réduisant la vie à la matière, par une spécificité du vivant – le vitalisme – et, sinon par la sélection naturelle dont l’amorce apparaît cependant déjà chez Lucrèce, du moins par le hasard, qui en est le fondement. Cela ne veut pas dire que la science n’ait rien ajouté. Bien au contraire. C’est elle qui, par les faits qu’elle établit, par les explications des différents phénomènes biologiques qu’elle donne, permet de décider entre les théories. Mais que ces théories soient, tout compte fait, si peu nombreuses, qu’elles se manifestent si vite, mérite réflexion. Cela signifie peut-être que, contrairement à ce qu’il nous semble, notre intelligence n’est pas une faculté infiniment souple qui, devant chaque problème, invente ou découvre la solution qui lui est spécifique, mais qu’elle se borne à appliquer à toute situation particulière des concepts qu’elle possède à l’avance en nombre très limité.

Aucune de ces théories de la vie n’a fait l’unanimité – et non sans raisons –, ni chez les philosophes (cela va de soi, dira-t-on), ni chez les biologistes. Faut-il penser qu’il n’y en a pas moins une de celles-ci qui est vraie et qu’il convient, au besoin, de montrer mieux qu’on ne l’a fait jusqu’à présent que les raisons des autres théories sont des raisons insuffisantes? Faut-il en déduire plutôt que les raisons contradictoires auxquelles nous nous heurtons impliquent que la vie est incompréhensible? Les biologistes protesteraient à bon droit. Comme on prouve le mouvement en marchant, ils prouvent la compréhension des phénomènes vitaux en constituant la science biologique et en la faisant progresser aussi bien au plan de la connaissance qu’au plan de ses applications pratiques.

Cette compréhension se fait en réduisant la biologie aux lois de la physique et de la chimie; mais elle se fait aussi et cette dualité n’est pas sans poser problème – en utilisant des concepts finalistes comme ceux de fonction ou de code, en demandant devant tout élément d’un organisme: «À quoi cela sert-il?» L’incompréhension ne se situe-t-elle pas au niveau de ces concepts et de cette question? La finalité nous renvoie à une conscience et il n’est pas possible de concevoir une conscience expliquant la vie. Autrement dit, ce qui serait incompréhensible, ce ne serait pas la vie – les phénomènes vitaux –, mais ce qui permet de comprendre la vie, c’est-à-dire de comprendre la finalité. La vie, paradoxalement, serait incompréhensiblement compréhensible.

Nous avons vu que nous ne disposons que d’un nombre limité de concepts explicatifs. L’incompréhension à laquelle nous sommes acculés ne trouverait-elle pas sa source dans la nécessité où nous serions, pour expliquer la vie, d’utiliser des concepts qui ne sont pas faits pour elle? Si les concepts sont des outils, ne sommes-nous pas dans la situation d’un ouvrier qui n’a pas de marteau, mais seulement des tenailles, qui a besoin d’enfoncer un clou et qui utiliserait les tenailles – lesquelles enfonceraient effectivement le clou. Et puisque l’ouvrier procédant ainsi ferait ce qu’on appelle du bricolage, disons qu’intellectuellement aussi nous bricolons et que l’explication de la vie relève du bricolage conceptuel. François Jacob faisait, à la suite de Darwin, du bricolage un facteur essentiel de l’évolution biologique – qui bricolerait un organe nouveau à partir d’un organe préexistant. Ne faut-il pas en faire aussi un facteur essentiel de l’activité théorique de l’homme?

Revenons à nos tenailles faisant office de marteau. Tout un aspect de celles-ci – l’aspect pince – est à l’évidence alors inutile; rien ne lui correspond dans l’usage des tenailles pour enfoncer le clou. De même, il y a nécessairement un aspect du concept bricolé qui ne s’applique pas à la réalité. Dans le cas des tenailles que nous avons pris comme exemple, nous distinguons fort bien leur aspect utile et leur aspect inutile. Il se peut qu’on utilise à un usage autre que celui auquel ils sont destinés des outils très complexes et dont il se trouverait qu’on en ignore le fonctionnement; on ne pourra alors distinguer leur aspect utile de leur aspect inutile. Dans le cas des concepts bricolés, on ne pourra jamais faire cette distinction; car, si on pouvait la faire, c’est qu’on pourrait penser à part la partie utile, donc qu’on aurait un concept correspondant à cette seule partie utile; mais s’il en était ainsi, on n’aurait pas besoin d’utiliser, en le bricolant, un concept comprenant à la fois une partie utile et une partie inutile. Le concept bricolé implique donc, pour nous, aussi bien la partie inutile que la partie utile; il forme un tout indivisible; et puisque la partie inutile de ce concept signifie qu’il doit s’appliquer à un certain type de réalité et que ce type de réalité n’existe pas, le concept bricolé nous apparaît dans son ensemble comme impliquant l’existence d’un type de réalité qui en fait n’existe pas. Quand nous prenons conscience de cette inexistence, comme nous ne pouvons distinguer la partie utile de la partie inutile du concept, la compréhension qu’il nous donne ne peut que nous sembler incompréhensible. Les difficultés de la compréhension de la vie s’expliquent donc par le bricolage dont relève son concept.

Mais avant de développer cette thèse, d’en voir les conséquences, d’en préciser la signification, il convient, en bonne méthode, de la démontrer. Trop souvent, en effet, on se contente en philosophie d’exposer une thèse dont on espère qu’elle s’imposera par son évidence, son ingéniosité ou sa vraisemblance. Le philosophe doit – et peut – démontrer. La preuve ne sera certes pas expérimentale; cela ne l’empêchera pas de pouvoir être rigoureuse. Elle consistera – il n’y a pas d’autres preuves possibles – à montrer que toutes les autres thèses concevables ne rendent pas compte des faits, sont contradictoires ou ne peuvent être pensées jusqu’au bout. Elle implique donc l’examen exhaustif de toutes ces autres thèses. La tâche n’est pas aussi insurmontable qu’elle peut apparaître au premier abord. Car, finalement, le nombre des thèses concevables et des arguments concevables n’est pas infini; il est même très limité. Remarquons que c’est ainsi que procède, d’une certaine manière, la science expérimentale, même si les épistémologues y insistent peu: le savant n’a le droit, disait Pasteur, de «proclamer sa découverte que lorsqu’on a épuisé toutes les hypothèses contraires1 ».

On a d’ailleurs, sans doute, remarqué – et on s’est peut-être étonné – que nous avons présupposé que ni la finalité théologique, ni la réduction de la vie à la matière, ni le hasard et la sélection naturelle, ni le vitalisme ne permettent de comprendre la vie et qu’on ne peut se contenter d’affirmer que la vie est incompréhensible. Il convient donc de commencer par établir ces présupposés et par montrer qu’ils s’engendrent logiquement les uns les autres de sorte qu’ils constituent l’ensemble des alternatives concevables.

Qu’est-ce que la vie ? Ce problème s’est posé à l’homme depuis des millénaires, et malgré les immenses progrès de la biologie, le statut du vivant reste, quoiqu’on en pense, toujours aussi incertain : les tentatives de réduction de l’organique au physico-chimique laissent toujours un résidu inexplicable, tandis que les définitions de la spécificité du vivant hésitent entre la tautologie et l’irrationnel Francis Kaplan prend ces problèmes à bras le corps et fournit une introduction philosophique sans équivalent aux avatars du concept de vie depuis l’Antiquité grecque jusqu’aux controverses actuelles sur le hasard et la nécessité, l’émergence de la vie et les rapports entre conscience et matière. Il montre que ni la finalité théologique ni la réduction de la vie à la matière, ni les théories vitalistes n’apportent une réponse satisfaisante à l’énigme de la finalité biologique, qu’il n’y a pas de concept adéquat et que cette finalité relève en fait d’un bricolage intellectuel. Entre le danger d’une dérive théologique et le carcan de la stricte orthodoxie darwinienne, il y a donc une place pour l’explication de la vie par un concept bricolé qui rende mieux compte du travail effectif des biologistes.

Francis Kaplan est professeur émérite de philosophie à l’université de Tours. Il a publié plusieurs ouvrages dont La Vérité et ses figures, Aubier-Montaigne, 1977, Des Singes et des hommes, la frontière du langage, Fayard, 2001 et plus récemment L’Embryon est-il un être vivant ? Éditions du Félin, 2008.