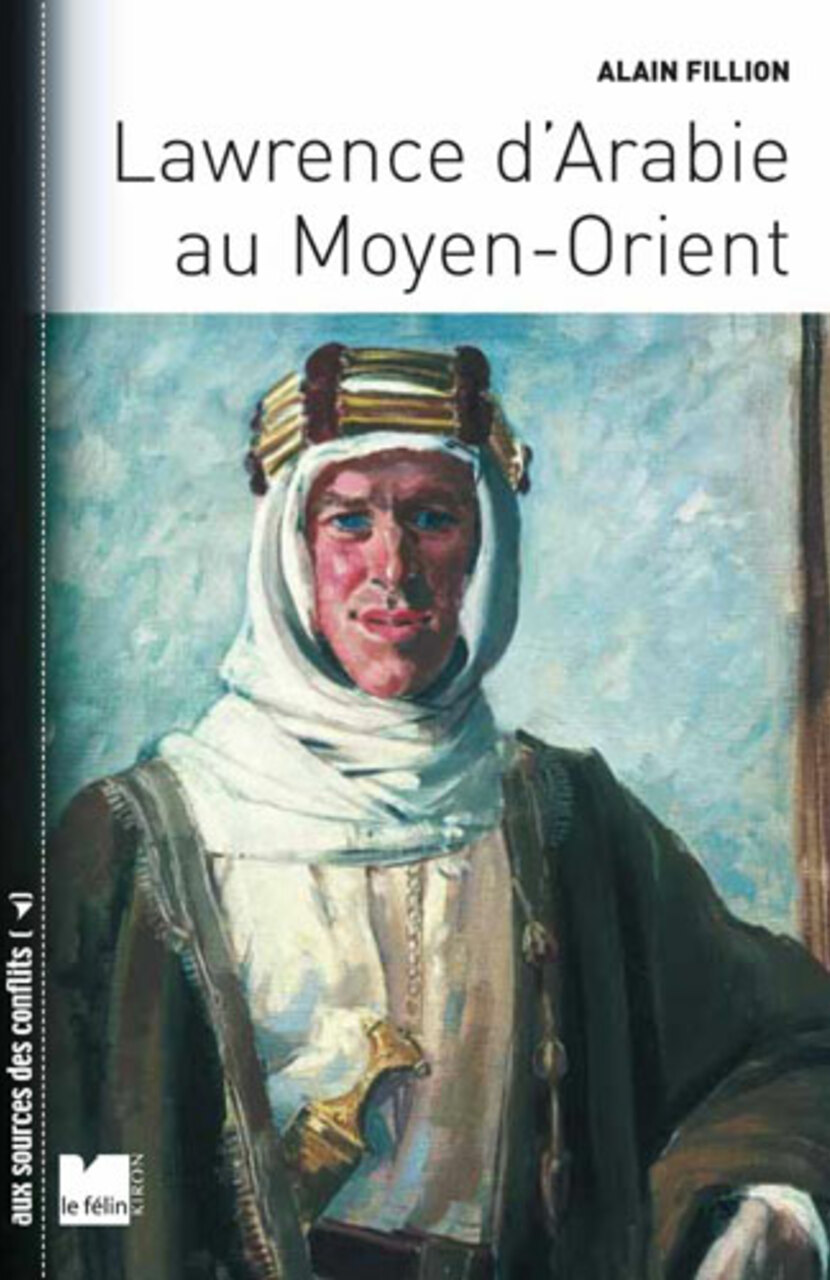

Lawrence d'Arabie au Moyen-Orient

AVANT-PROPOS

« Le mérite n’est point une condition de la liberté1. »

En attendant l’onde vertueuse de paix qui devrait un jour, selon le président américain George W. Bush, ruisseler sur l’Irak et de là se propager à tout le Moyen-Orient, le chemin vers la démocratie reste semé d’épines. D’autres avaient caressé cet espoir dès 1920, après la chute et le partage de l’Empire ottoman entre l’Angleterre, la France et les Arabes. En témoigne cet extrait d’une lettre du colonel Thomas Edward Lawrence, rédigée après qu’il eut avec Winston Churchill installé à la tête de l’Irak Fayçal, l’un des quatre fils de Hussein, l’émir de La Mecque :

« J’ignore si les Arabes réussiront à faire de l’Irak un État moderne. Je pense qu’ils en ont le pouvoir. Nous nous devions à nous-mêmes de leur permettre d’essayer. Son succès pous¬sera les peuples de Syrie à tenter la même expérience… Il faut que le lent travail des générations se fasse. »

L’Angleterre qui occupait avec quatre-vingt mille soldats l’Irak (alors la Mésopotamie) en 1918 n’a-t-elle pas été chassée par une population qu’elle avait pourtant délivrée du joug turc2 ? Dès 1920, Lawrence en tire une leçon magistrale, véritable mise en garde adressée aux chefs d’État européens : une hyperpuissance militaire ne peut convaincre les peuples qu’elle a humiliés de se ranger ensuite sous son administration. Il préconise même une série de mesures qui pourraient figurer telles quelles dans les recommandations du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies. La relecture de ses exploits ainsi que de son cheminement politique et moral livre un enseignement précieux pour notre avenir, pour celui de la paix et de la démocratie dans la poudrière du Moyen-Orient et dans le monde. C’est la première des raisons qui m’ont poussé à écrire ce livre. Il y en a une seconde, certes plus matérielle mais combien importante : donner enfin des cartes aux lecteurs des Sept Piliers de la sagesse.

Archéologue, Lawrence était aussi un bon cartographe. Les éditions françaises actuelles des Sept Piliers de la sagesse, ou de la Révolte dans le désert, qui ne contiennent aucune carte précise, laissent le lecteur dans un doute permanent sur l’endroit où se situe l’action. Il en va de même des Dépêches secrètes d’Arabie et des rapports de l’officier anglais à ses supérieurs. Pourtant, le lieutenant, le capitaine, le commandant puis le lieutenant-colonel Lawrence, a passé deux ans et demi à dos de chameau, à travers l’Arabie, la Jordanie, puis la Syrie lors de sa dernière et glorieuse entrée dans Damas, le 1er octobre 1918, parcourant chaque jour soixante-quinze à cent kilomètres. « Pour les 12 derniers mois, déclare-t-il dans une lettre à ses parents datée du 14 décembre 1917, le nombre de lieux où j’ai dormi atteint peut-être les 200. » Et l’on nous sert depuis soixante-dix ans les récits épiques de ses raids glorieux en citant cinq à dix localités par page sans que le lecteur sache à aucun moment quel fut son trajet précis. Qu’on publie ou non son œuvre, peu lui aurait importé sans doute, mais qu’on la publie à moitié, voilà qui n’aurait pas, j’en suis intimement convaincu, eu l’heur de plaire à cet expert en cartographie.

Avant même la déclaration de guerre, chargé – sous couvert de fouilles archéologiques en Égypte – de dresser la topographie du nord-ouest de l’Arabie, Lawrence montre déjà son intérêt pour les cartes, son aptitude à se situer en pays inconnu. Il signale que les cartes d’alors sont bien peu utilisables : celle de la région de Maan au 1/500 000 du Bureau arabe de l’état-major de l’armée d’Égypte où il est affecté lui paraît truffée d’erreurs ; même celle du parcours de l’exploratrice Gertrude Bell, de Kaf à Seba Byar, lui semble succincte. Quant aux cartes au 1/200 000, il en dénie toute valeur1. S’il trouve à son entrée dans l’armée, le 26 octobre 1914, une fonction à sa mesure, au War Office, c’est grâce à son relevé topographique du Sinaï. Avant même la fin de l’année, il devient, au Caire, sous-lieutenant au Bureau du renseignement, avec la fonction de cartographe.

Intellectuel, entraîné sa vie durant à une réflexion permanente sur toute son action, Lawrence est aussi un visuel, un esthète, un artiste. En témoignent les lettres du jeune archéologue qui, depuis Karkemish où il poursuit des fouilles pour le compte du British Museum, expédie ses dessins, ses photos, des éolithes de bronze, des céramiques, des sceaux hittites ou des scarabéidés en améthyste. Cet artiste, qui avait appris de son père l’art de la photographie, aime le travail bien fait. Animé par ce souci du beau chez l’homme comme dans la nature, il engage des imprimeurs afin de réaliser, une fois la paix revenue, des livres d’art, puis il fait imprimer l’édition illustrée des Sept Piliers de la sagesse. L’œuvre de Lawrence ne pouvait donc se concevoir sans cartes, sans dessins, sans photographies et sans portraits. D’ailleurs, pour cette tâche, c’est Lawrence lui-même qui nous vient en aide. Son récit est en effet un rapport de haute précision d’officier de renseignement : chaque lieu y est consigné ; mieux encore, une localité douteuse est située par rapport à des repères historiques, ruines romaines ou trous d’eau. Les dépêches secrètes et les rapports de mission de l’officier de renseignement du Bureau arabe, où seul un compte rendu détaillé pouvait intéresser l’état-major, constituent la trame des Sept Piliers de la sagesse. Hélas, si ces rapports étaient accompagnés de cartes au 1/500 000, celles-ci ne sont pas sorties des murs du Bureau du renseignement.

Aussi, à notre tour, avons-nous rassemblé des cartes d’Arabie au 1/500 000. Nous avons retenu les Tactical Pilotage Charts du ministère de la Défense du Royaume-Uni (édition de 1998) pour leur grande précision. Elles indiquent en effet les reliefs (djebels), les rivières, oueds (wadis), les points d’eau, la structure du sol (lave, sable, grès, etc.), la végétation, les ruines gréco-romaines. Les résurgences de Wadi Rumm ou les puits de Baïr sont encore aujourd’hui tels qu’ils étaient en 1917. Pour certains itinéraires très longs comme le déploiement de Wejh à Akaba, nous avons été contraint d’utiliser des cartes au 1/3 000 000 afin de traduire les tracés d’abord repérés sur les cartes au 1/500 000.

Par moments, lors de notre recherche, les traces de Lawrence et de Wodheida, l’une de ses fougueuses chamelles de course, se perdaient dans les sables. Certains sites se sont révélés difficiles à localiser. C’est le cas du quartier général d’Oumtaiyé où se rassemblèrent les Bédouins avant et après le raid manqué sur le pont de Tell el-Shebab dans la vallée du Yarmouk, le 14 septembre 1918. Mais, heureusement, Lawrence donne lui-même les trois paramètres nécessaires et suffisants pour localiser ce lieu avec précision, la distance à la voie ferrée, la distance de Deraa et un indice qui lève l’incertitude restante : Lawrence signale que le village de Tayibé, figurant sur nos cartes de 2003 sous le nom d’Attayyibah, faisait écran entre Deraa et son quartier général. Dès lors le quartier général est localisé au kilomètre près. Ainsi, cette quête ou cette enquête, si bien renseignée par les indices de Lawrence lui-même, a-t-elle pu aboutir à l’élaboration de sept cartes. Nous espérons qu’elles aideront les lecteurs et constitueront les « Sept piliers » d’une lecture ou d’une relecture de l’œuvre de T. E. Lawrence.

PREMIÈRE PARTIE

La jeunesse

(1888-1914)

Ned, le fils préféré

Le père de Lawrence, Thomas Chapman, un soldat anglo-irlandais propriétaire terrien près de Dublin, avait hérité de son propre père, le septième baronnet Chapman, un domaine du comté de Meath, comprenant un manoir à South Hill. Il avait épousé Edith Sarah Hamilton en 1873 et quatre filles étaient nées de cette union. Mais il ne supporta pas longtemps cette première compagne, bigote et acariâtre. Il se laissa séduire par Sarah Junner, la gouvernante écossaise de ses quatre filles, et quitta avec elle, en 1884, le domicile conjugal. Son épouse légitime n’acceptant pas le divorce, les deux amoureux, honteux, errent quelque temps au pays de Galles, à Kirkcudbright en Écosse, sur l’île de Man, à Jersey puis en France avant de se fixer en Angleterre, à Oxford, sous le nom du père illégitime de Sarah : Lawrence. Ils auront cinq enfants : Montagu Robert (né en 1885), Thomas Edward (né en 1888), William George (né en 1889), Frank Helier (né en 1893) et Arnold Walter (né en 1900).

Deuxième des cinq fils de Thomas et Sarah, Thomas Edward, bientôt surnommé Ned, naît au cours de cette errance, le 16 août 1888 dans les faubourgs de Tremadoc (Caernarvonshire) dans le Nord du pays de Galles. Sa constitution solide, il la doit à son père, un homme sportif pratiquant la bicyclette, la voile et l’équitation. De sa mère, une Écossaise énergique qui n’hésitera pas à participer à une mission chrétienne en Chine, lui vient ce goût prononcé du risque et de l’aventure. Sarah Lawrence veille avec autorité à la bonne éducation religieuse comme à la discipline la plus rigoureuse de ses enfants. Elle leur inculque les principes austères de la religion anglicane évangéliste, qui lui avaient été enseignés par un pasteur écossais de l’île de Skye, et participe activement, à partir de 1894, au renouveau religieux que connaît alors la ville d’Oxford sous l’impulsion du révérend Christopher. Enfant doué mais hypersensible, Ned ressent avec acuité la culpabilité chrétienne de cette mère qui se considère responsable d’un amour illégitime. Cette éducation puritaine et rigoriste, où l’amour charnel est associé au péché, le tiendra éloigné de tout contact physique : la chasteté sera son lot toute sa vie. « Posez-lui la main sur l’épaule ou le genou, vous l’offensez. Il partage, pourrait-on croire, le sentiment oriental qui veut que, par un tel contact, un homme perde sa dignité1 », remarque le poète Robert Graves qui fera la connaissance de Lawrence au collège All Souls et qui deviendra l’un de ses principaux biographes. Mais cette éducation donnera aussi à Lawrence cette volonté ascétique et spartiate de survivre dans le désert, comme les Bédouins eux-mêmes. Affectueux mais turbulent, Ned est à la fois l’un des enfants les plus aimés et les plus châtiés de la famille. Dévoué et intelligent, il est le fils préféré d’une mère passionnée et entière, parfois possessive, comme en témoigne cette lettre qu’il écrira de Karachi le 18 août 1927 à son amie Charlotte, épouse de l’écrivain George Bernard Shaw :

« Je n’ai jamais envoyé de lettres de ce genre à qui que ce soit d’autre depuis que je suis né. Jamais aucune confiance n’a régné entre ma mère et moi chaque fois que nous nous trouvions ensemble, chacun était jalouse¬ment sur son quant-à-soi. J’ai toujours eu le sentiment qu’elle m’assiégeait et emporterait la place, si je laissais la moindre brèche sans protection… »

Cette autorité maternelle lui paraît tellement insupportable qu’il fugue à plusieurs reprises. Peut-être à la suite d’une dispute avec sa mère, il quitte en 1905 la maison familiale pour s’engager dans la Royal Garison Artillery de Falmouth, comme enfant de troupe. Mais l’adolescent n’y restera pas longtemps. Effrayé par l’extrême brutalité des recrues qui règlent leurs comptes à coups de poing, il demandera à être ramené à la maison par son père.

Sarah n’a pas seulement modelé la personnalité de son fils, elle a aussi profondément transformé la vie de son compagnon, Thomas Lawrence. En quelques années, cet homme dissipé et volontiers buveur s’est mué en bourgeois rangé, réservé même, qui se satisfait des joies domestiques, la voile, les promenades à bicyclette où à cheval dans la campagne répondant parfaitement à son besoin de dépense sportive, et la photographie, la lecture ou l’architecture des monuments anciens occupant son esprit éclectique et curieux. Ned, qui admire son père et qui est tendrement aimé de lui, participe bientôt aux activités ou aux sorties paternelles.

« L’âme d’un moine médiéval »

Durant son enfance vagabonde au pays de Galles, en Écosse, en Bretagne puis à Oxford, Ned développe une véritable passion pour l’archéologie et notamment les poteries médiévales, domaine où rapidement il excelle. Cette vocation est probablement née lors du séjour de la famille Lawrence à Dinard, en Bretagne, entre 1891 et 1894, dans une petite maison louée, le Chalet du Vallon. À Saint-Malo, l’enfant découvre les fortifications médiévales, qui deviendront l’un de ses sujets de prédilection. C’est aussi l’occasion pour lui d’apprendre le français et de s’adapter aux mœurs d’un pays étranger, jusqu’à se fondre parmi ses habitants. À partir du printemps 1894, la famille rentre en Angleterre et, poursuivant son errance, s’établit successivement à Langley Lodge près de Southampton, puis à Oxford. Les trois plus jeunes frères de Lawrence – William George, Frank Helier et Arnold Walter – sont placés à la High School puis entrent dans les meilleurs collèges ; quant à Thomas Edward, tout comme son aîné Montagu Robert, il intègre le lycée de la ville d’Oxford, où très tôt, au dire de ses maîtres, il manifeste les aptitudes d’un esprit remarquablement doué. L’un de ses professeurs de quatrième, H. R. Hall, le décrit ainsi :

« J’ai trouvé que c’était un élève tranquille, très capable pour ce qui est du travail de classe, mais à qui faisait défaut l’enthousiasme que l’on attribue généralement aux garçons intelligents. Il n’avait pas toujours l’esprit au travail de classe, mais il ne causait aucun désagrément. De toute évidence, il se forgeait des résolutions relatives à la conduite ultérieure de son existence, car il avait déjà commencé à critiquer ses aînés, ce qui est une attitude inconvenante et gênante de la part d’un jeune garçon. […] Il avait un solide sens de l’humour, qui a dû le sauver de nombreuses fois lors de journées d’école tumultueuses. Il ne connaissait pas la peur et nous nous demandions tous pourquoi il ne pratiquait pas de jeux. […] Il éprouvait un fort penchant pour les stoïciens et une indifférence apparente vis-à-vis du plaisir et de la souffrance1. »

Passionné par l’histoire, Ned se lance dans de modestes fouilles et études d’architecture médiévale aux environs d’Oxford. Ce garçon déjà vigoureux parcourt la région à bicyclette à la recherche de sculptures du Moyen Âge dans les cathédrales et les châteaux, visitant les abbayes et les couvents, collectionnant les débris de verrerie et de poterie des XVIe et XVIIe siècles, déchiffrant les dalles funéraires, étudiant les manuscrits, réalisant les décalques des cuivres médiévaux des églises et dessinant les armures. En 1904, à l’âge de seize ans, il rencontre le conservateur adjoint de l’Ashmolean Museum, C. F. Bell, qui deviendra son ami. Trois ans plus tard, il est admis au Jesus College de l’université d’Oxford pour y préparer une licence d’histoire. Il cultive déjà un goût décidé pour les livres, la poésie et les belles éditions, tout en manifestant une sorte de désintérêt pour les cours. Pendant ses vacances, il poursuit ses visites de monuments historiques, relatées dans de longs rapports épistolaires adressés à sa mère, qui joue le rôle de confidente. En avril 1907, il accomplit la tournée des châteaux du pays de Galles (Crow Castle, Caernarvon, Harlech, Cheptstow, Caerphilly, Tintern Abbey et Raglan), véritable retour aux sources pour ce natif de Tremadoc. À Caerphilly, il écrit une longue lettre à sa mère, qui témoigne parfaitement de son sens du détail architectural et de son goût du pittoresque :

Chère Mère,

J’en suis à mon dernier château gallois, et, je pense, à bien des égards, mon plus beau. Caerphilly est superbe. L’ouvrage à cornes est extrêmement inté¬ressant ; les ouvrages extérieurs sont insurpassables pour leur degré de préser¬vation et leur beauté. Impossible d’avoir de bonnes photos, et je n’en ai jamais trouvé la moindre d’aucun des châteaux que j’ai visités. Ainsi que je ne cesse d’y penser de plus en plus fort, il me faudra explorer à nouveau cette région avec un appareil photo. Des détails qui m’intéressent, comme les moulures d’un manteau de cheminée, ou la forme de son conduit, ou même la façon dont sont construites les voûtes, sont toujours négligés par les professionnels des cartes postales. […] Au bout de dix jours passés dans les Galles, je devrais être à même de rendre compte du caractère, des habitudes, des particularités, des vertus, des vices et autres caractéristiques des Gallois. Je regrette de ne pas pouvoir encore le faire. Ils me semblent plutôt indiscrets, sales de surcroît, et terriblement laids. Je découvre enfin d’où me vient ma grande bouche, c’est une caractéristique nationale…

Au cours de l’année 1908, une nouvelle option universitaire intitulée « Histoire et stratégie militaires » l’incite à se consacrer à la polémologie. Il se plonge dans la lecture des traités de stratégie, notamment Napoléon, Clausewitz et Foch, étudie les campagnes d’Italie et reconstitue les batailles de Rocroi, Crécy, Azincourt, Malplaquet, Sedan et « l’ensemble des guerres de Marlborough ». Ces recherches ne sont pas sans rapport avec sa passion pour l’architecture médiévale : elles lui permettent notamment de mieux comprendre l’évolution historique des fortifications. C’est dans cet esprit qu’il sillonne la France, durant l’été 1908, effectuant à partir du Havre un voyage de plus de trois mille cinq cents kilomètres à bicyclette, par Rouen, Les Andelys, Gisors, Compiègne, Nevers, Avignon, Arles, Nîmes, en revenant par Chinon, Tours et Chartres. Lawrence s’intéresse de près aux châteaux, aux fortifications et aux églises médiévales : il admire la tour César et les enceintes de Provins, « le beau château du XIIe siècle » de Crussol, l’église d’Agde, les remparts de Carcassonne sans pour autant mesurer parfaitement l’ampleur des transformations apportées par Viollet-le-Duc, la cité médiévale de Cordes dont il décrit minutieusement l’architecture à sa mère, le château de Chalusset, les vestiges du château fort des comtes de Poitiers, à Niort, la cathédrale de Chartres, « le bâtiment le plus noble […] que j’aie jamais vu ou m’attende à voir ». À chacune de ses étapes, il s’empresse de collecter photographies, cartes postales et prospectus, en notant ses propres considérations scientifiques et ses impressions esthétiques dans de longues lettres adressées à sa mère. À Aigues-Mortes, sur les traces de Saint Louis, Lawrence sent qu’il a « enfin atteint la voie du Sud et le glorieux Orient tout entier : la Grèce, Carthage, l’Égypte, Tyr, la Syrie, l’Italie, l’Espagne, la Sicile, la Crète… » À Chartres, il tombe en admiration devant la puissance esthétique et spirituelle de la cathédrale et de ses sculptures. Sa fascination pour le Moyen Âge est intimement liée à une conception mystique de la vie, comme en témoigne cette lettre datée du 28 août :

Ce que j’ai découvert, je ne peux le décrire – la cathédrale n’a absolument pas été touchée ni abîmée, elle est dans un état de conservation superbe […]. Cette cathédrale doit être une des plus nobles œuvres de l’homme, de même que l’une des plus belles du Moyen Âge. Pour la décrire, on ne peut employer que des superlatifs, et ceux-ci paraissent si misérablement conventionnels que j’ai presque envie de biffer tout ce que j’ai écrit. Chartres, c’est Chartres – c’est-à-dire un musée construit par les sculpteurs pour contenir une collection plus belle que celle des marbres d’Elgin. J’y suis entré […], avant le petit déjeuner, et j’en suis parti à la tombée de la nuit : j’ai passé toute ma journée à courir d’un portail à un autre, à trouver dans chacun quelque chose que je jugeais plus beau que dans celui que je venais juste de quitter […]. Chartres a certainement de quoi remplir une vie entière, c’est un endroit où vraiment on peut adorer Dieu. Le Moyen Âge montrait plus de sincérité que nous dans cette direction, en dépit de son étroitesse, de sa dureté et de son ignorance de la vérité telle que la comprend notre autosatisfaction. La vérité ne vaut pas un cheveu, si seulement les hommes croient ce qu’ils disent ou acceptent de prouver qu’ils croient en quelque chose.

Au fil de ses nombreux voyages en France, Lawrence s’intéresse de près à la littérature française, celle des chansons de geste, de la « matière de Bretagne » (Wace, Chrétien de Troyes), des romans français de la chevalerie féodale du XVe siècle, autant de lectures qui nourrissent la sensibilité littéraire, l’âme romantique et le caractère du futur écrivain. Elles développent en lui un idéal chevaleresque qui le pousse à défendre les plus faibles, et, associées à l’austérité naturelle de sa personnalité, à sa passion des armes et des guerres médiévales, suscitent chez lui un goût pour l’épopée. Cette lettre, tardive puisqu’elle a été écrite en août 1910 des Andelys, en Normandie, constitue presque une profession de foi littéraire :

Le livre que j’avais était le Petit Jehan de Saintré, roman de chevalerie du XVe siècle – très bon – ça fait longtemps que je voulais le lire, mais l’exemplaire de l’Union était si mal imprimé que je n’en avais pas eu le courage. Maintenant j’ai trouvé (pour 1 F 25) une série très joliment éditée sur un papier à peu près convenable. Jusqu’à présent, je n’ai acheté que quatre volumes parce que ça fait pas mal de poids à transporter quant à l’argent, je l’ai économisé sur la nourriture : 6 F seulement (et j’avais prévu de débourser pour ça 3 F par jour). C’est absolument fantastique d’avoir trouvé de bons livres français. Main¬tenant, je peux lire Molière, Racine, Corneille et Voltaire : tout un monde nouveau. Tu connais, je pense, la joie de pénétrer dans un pays inconnu par la grâce d’un livre : à la maison, une fois ma porte fermée et la ville endormie – sachant que rien, et pas même l’aurore, ne me dérangera derrière mes rideaux. Rien que le lent écroulement des charbons dans le feu : ils rougeoient si fort, projetant sur l’Hypnos et les cuivres de merveilleuses petites lumières dansantes. Et il est aussi délicieux, après avoir erré à longueur d’heures par les forêts en compagnie de Perceval ou de Sagramors le désirous1, d’ouvrir et de regarder, par-delà le Cherwell, les lueurs du soleil qui transperce ¬les brumes de la vallée. Pourquoi n’a-t-on point de goût pour les choses lorsqu’on a des gens autour de soi ? Pourquoi ne peut-on donner la vie à ces livres que la nuit, une fois passées les heures de tension ? Et tu sais aussi bien que ces livres doivent être les tiens propres, et qu’il te faut les relire plusieurs fois. Je pense qu’ils captent quelque chose de ta personnalité, tout comme de ton environnement – tu sais qu’un livre d’occasion est parfois plus vivant qu’un livre neuf – et il est presque redoutable de penser que tes idées, que toi-même, dans tes livres, puisses animer des générations de lecteurs quand tu seras tombé dans l’oubli. C’est cela même qui crée en toi le besoin d’avoir de bons livres : des livres dignes de ce que tu y mettras. Que penserais-tu d’un grand sculpteur qui gaspillerait ses dons en modelant de l’argile ou du sable ? On devrait mettre l’imagination dans les coffrets les plus précieux, c’est pourquoi on ne peut vivre que dans l’avenir ou dans le passé, en Utopie, ou dans le bois par-delà l’univers.

Passionné par les beaux livres, Lawrence ne se contente pas d’être lecteur. Avec ses camarades du Jesus College, notamment Vyvyan Richards, il tente d’acquérir une presse dans le but de fonder une petite imprimerie spécialisée dans les éditions d’œuvres médiévales (The Book of Kells, par exemple).

L’initiation à l’Orient

À son retour en Angleterre, le sujet de sa thèse de bachelor of arts, option « Histoire et stratégie militaires », est donc tout prêt : « De l’influence des Croisades sur l’architecture militaire européenne, jusqu’à la fin du XIIe siècle. » Alors qu’il imagine, sur les conseils de C. F. Bell, un voyage historique au Moyen-Orient sur la route des châteaux français, Lawrence est présenté, au début de l’année 1909, au docteur David George Hogarth, grand voyageur, archéologue, helléniste distingué, spécialiste du Moyen-Orient et collectionneur de sceaux hittites, qui vient d’être nommé conservateur de l’Ashmolean Museum d’Oxford. Lorsqu’il apprend que Lawrence prépare un circuit historique en Syrie dans le but d’étayer sa thèse, Hogarth lui demande de récolter des sceaux hittites pour le musée. Il lui suggère aussi d’écrire, avant son départ, à Charles Doughty, orientaliste, voyageur du Levant et auteur d’un livre intitulé Travels in Arabia Deserta1, considéré comme une source indispensable pour qui veut voyager en Arabie. Cependant, la réponse de Doughty est peu encourageante :

« En juillet et en août, la chaleur est très éprouvante de jour comme de nuit, même en altitude à Damas (environ sept cents mètres), c’est une terre de misère sordide où un Européen ne trouve qu’un repos empoisonné… Il faut parcourir de très grandes distances. Vous ne pourriez puiser d’autres ressources que la petite marge d’énergie apportée d’Europe avec vous… »

Lawrence qui ne se laisse pas décourager, prépare son voyage dans les moindres détails, apprenant l’arabe et suivant des cours de dessin afin d’être capable de représenter tous les monuments qu’ils ne pourraient pas aisément photographier. Grâce aux démarches du principal du Jesus College auprès de lord Curzon, il parvient même à obtenir, en mai 1909, un sauf-conduit dans l’Empire ottoman. Lawrence embarque le 18 juin 1909 à bord du SS Mongolia. Durant la traversée, il étudie l’arabe, relit Travels in Arabia Deserta, les récits des croisades – Geoffroy de Villehardouin, Robert de Clari et Joinville – ainsi que les précieux récits des romantiques du siècle précédent : Chateaubriand, Lamartine, Flaubert et Byron. Dans Les Sept Piliers de la sagesse, il décrit son escale prolongée à Port-Saïd. Pendant deux semaines, il aurait travaillé sur le port, passant des journées entières à charger du charbon sur les steamers. Il évoque aussi ses nuits sur les quais, dormant enroulé dans un drap parmi les autres dockers, « parias venus de trois continents ».

Après avoir débarqué à Beyrouth, il se rend dans le Sud, visitant Sidon, Nabatiyeh, les châteaux de Beaufort, de Banias et de Hunin, descend la vallée du Jourdain jusqu’au lac de Tibériade, puis, dans l’extrême canicule de juillet et d’août, remonte par Haïfa, Acre, Tyr et enfin Damas, étudiant au passage le krak des Chevaliers, « le plus beau château du monde » qu’il dessinera pendant trois jours, la forteresse d’Alep et la citadelle d’Urfa. Durant les quatre mois de l’été 1909, il traverse ainsi la « Grande Syrie1 », parcourant à pied presque deux mille kilomètres, visitant trente-six châteaux des croisades, se nourrissant exclusivement de raisin et de pain, habitude spartiate qui lui sera salutaire quelques années plus tard. Il assimile les coutumes et les dialectes arabes en se fondant dans le paysage, couchant tantôt chez des familles syriennes pauvres, dont l’hospitalité le touche profondément, tantôt à la belle étoile. Bien que fier de sa nationalité, il n’incarne en rien le jingoïsme de ses compatriotes, cette arrogance de certains Britanniques à l’étranger, le plus souvent imbus de leur supériorité coloniale. Au cours de son voyage, Lawrence répond bien sûr à la demande de Hogarth. Dans le district de Tell Bashar à proximité de la frontière turque, il récolte pour lui une vingtaine de sceaux hittites. S’il ne peut en recueillir davantage, c’est faute d’argent pour les bakchichs : un vagabond l’a assommé avec une pierre et dépouillé de tous ses biens…

Un archéologue en Orient

À son retour, Lawrence obtient, grâce à sa thèse, son diplôme de première classe, ce que les Anglais nomment le First Class Honours Degree, l’équivalent de la mention « très bien ». En décembre 1910, il bénéficie, avec l’appui de Hogarth, d’une bourse (junior research fellowship) au Magdalen College, qui lui permet de participer à une mission archéologique à Karkemish, l’ancienne capitale hittite située sur la rive syrienne de l’Euphrate, donc en territoire ottoman. C’est dans cette localité, proche de Djerablous, qu’une expédition du British Museum a identifié, en 1872, un important site hittite. En 1879, les premières fouilles commencent sous la direction du consul britannique à Alep, Patrick Henderson. Mais comme ce dernier n’a guère le temps de s’y consacrer pleinement, le chantier qui a pourtant déjà permis l’exhumation de bas-reliefs et de dalles hittites est abandonné deux ans plus tard. Les fouilles archéologiques ne reprendront qu’en 1910 sous l’autorité de Hogarth. C’est en effet à cette date que le Musée impérial d’Istanbul autorise, pour une durée de deux ans, la mission archéologique. Mais cet accord informel est assorti de nombreuses conditions : les archéologues qui devront commencer les recherches trois mois après la délivrance du permis seront étroitement surveillés par des fonctionnaires turcs ; en outre, tous les vestiges découverts dans un rayon de quinze kilomètres reviendront, une fois qu’ils auront été dessinés, classés et photographiés, au Musée impérial d’Istanbul. Au-delà de cette zone, ils iront à l’Ashmolean, en vertu d’un accord passé avec le British Museum.

Lawrence quitte l’Angleterre le 10 décembre 1910, à bord d’un navire des Messageries maritimes. Plusieurs longues escales à Naples, Athènes, Smyrne et Constantinople lui permettent d’accomplir quelques visites touristiques. Dans une lettre à sa mère, il évoque avec admiration son séjour en Grèce :

« Au moment précis où nous sommes entrés dans le Pirée, le soleil s’est levé et, comme par magie, a transformé en or ce qui n’était que barres sombres, l’or merveilleusement vivant des piliers, des épistyles et des frontons, ressor¬tant sur les pentes ombreuses de l’Hymette. C’était l’Acropole dans le lointain – un mélange de tous les rouges et les jaunes imaginables avec du blanc dans les rehauts et de l’or bruni dans les zones d’ombre… »

Après avoir débarqué à Beyrouth le 21 décembre 1910, il se rend à l’École de la mission américaine de Djebail (l’ancienne Byblos) afin d’y perfectionner sa connaissance de la langue arabe. Pendant plusieurs semaines, il apprend, auprès de son professeur, Mlle Farida El-Akle, le syrien du nord, dialecte qui lui servira à communiquer avec les ouvriers du chantier de fouilles de Djerablous. Dès son arrivée à Djerablous en mars 1911, le jeune archéologue découvre avec enthousiasme son métier et apprend le travail en équipe, auprès de ses collègues, notamment Hogarth, Reginald Cambell Thomson, spécialiste de l’écriture cunéiforme, et Gregorios Antoniou (« Gregori »), un Chypriote dirigeant les travaux archéologiques, et Mohammed ibn Cheik Ibrahim Hamoudi, ancien brigand du désert devenu contremaître. Fort de son travail de recherche universitaire sur les poteries médiévales et de son expérience de photographe amateur, il est chargé de répertorier, de photographier les poteries, les sculptures et les inscriptions, afin d’en dresser le catalogue. Il doit aussi assurer la direction des ouvriers sur le site, tâche facilitée par sa connaissance des dialectes locaux. Grâce à son ingéniosité technique, Lawrence n’a aucun mal à affirmer son autorité auprès des ouvriers du chantier, comme en témoigne cette lettre du 31 mars 1911 adressée à sa mère :

Deux hommes sur trois prétendent diriger les opérations, et personne n’écoute personne ; ils n’obéissent qu’aux ordres de Gregori, et leurs cris ne servent qu’à utiliser ce qui leur reste de souffle. Maintenant, ils hurlent le “talul”, le gémissement étrangement vibrant et sonore des Bédouins. C’est un cri extrêmement pénétrant et très particulier ; il fait ressentir son appartenance à la vie du désert, avec les rezzous1 et le martèlement des chameaux en course…

Grâce à mon aptitude à fabriquer et à réparer des objets, on vient d’apprendre à faire de la peinture (noire et rouge) pour marquer les antiquités, à protéger de la lumière un châssis négatif, à installer une camera obscura2, à refileter une vis (chose difficile sans lunette à fileter), à réajuster un appareil de relevé de terrain, et remplacer le mécanisme rotatif d’une lampe à pétrole. J’ai également conçu un derrick, et un système compliqué de cric à base d’énergie humaine (avec des perches de peuplier, de la corde et des Arabes) qui ont réussi à remettre debout une Ishtar. Les Romains ou les Assyriens l’avaient brisée aux genoux, et les hommes n’arrivaient pas à replacer les dalles en douceur : M. Hogarth et moi-même nous y sommes donc mis, et en faisant travailler nos méninges avec quatre-vingt-dix hommes à l’appui, nous avons tout remis en ordre. Avant notre intervention, cent vingt hommes s’étaient affairés avec les cordes, sans le moindre résultat.

Lawrence n’en oublie pas pour autant sa passion pour la littérature et l’édition. Il reste même en relation épistolaire avec son ancien camarade du Jesus College, Vyvyan Richards, devenu enseignant à Chingford. Le 24 janvier 1911, il évoque dans une lettre adressée à sa mère son projet d’imprimerie. Il lui fait part aussi d’une idée de livre relatant « des aventures dans sept cités typiques orientales : Le Caire, Jérusalem, Bagdad, Damas, etc. ». Il achèvera en 1913 ce premier ouvrage intitulé Les Sept Piliers de la sagesse, peut-être en référence à la Bible, aux fameux cinq piliers de l’islam ou à l’ouvrage de John Ruskin, Les Sept Lampes de l’architecture. Mais un an plus tard, il détruira le manuscrit en conservant cet excellent titre pour un autre livre consacré cette fois à la révolte arabe.

Nous1 estimons tous deux (pour le moment) que le travail d’imprimeur est ce que nous pouvons faire de mieux, si nous le faisons de notre mieux. À vrai dire, toutefois (car il s’agit d’un art), nous le pratique¬rons seulement lorsque nous en aurons envie. Il est très probable que parfois, pendant de longues périodes, je ne toucherai à une machine ni de loin ni de près. Richards, dont les autres activités sont moins intensives, fera probable¬ment le gros du travail. Le déficit (si déficit il y a) nous le supporterons à deux, selon nos possibilités du moment (nous en viendrons pratiquement à faire bourse commune) : on fera main basse sur les bénéfices comme une occasion prestigieuse de réduire les coûts.

Tu te rendras compte, je pense, que l’imprimerie n’est pas négoce, mais artisanat. Nous ne pouvons pas nous y mettre un nombre d’heures déterminé chaque jour, pas plus qu’on ne pourrait faire un tableau dans de telles conditions. Et par ailleurs, il est à peu près certain qu’un tel projet interrom¬prait Les Sept Piliers de la sagesse ou mon ouvrage colossal sur les croisades.

En 1911, alors que Lawrence est à Djerablous, Richards accaparé par l’enseignement, piétine dans l’élaboration du projet commun d’imprimerie. Dans sa lettre datée du 11 avril, Lawrence est amer :

« Mais je crains fort que nous n’y arrivions jamais : auquel cas, j’en ai peur, j’aurai fort peu de chances de faire quelque chose de bon, et de marquant : du moins ne vais-je pas investir toute mon énergie dans des âneries, que ce soit d’écrire des livres d’histoire, ou bien de devenir archéologue. Je préférerais même, de beaucoup, écrire un roman, ou devenir correspondant de presse : on peut toutefois espérer encore que Richards finisse par s’en sortir : d’ici, je ne suis d’aucun secours, alors que lui va droit de l’avant avec double ratio… »

Le quotidien du chantier est parfois interrompu par des rencontres inoubliables. Le 14 mai 1911, Lawrence accueille à Karkemish Gertrude Bell (1868-1926), celle que les Arabes appellent la « dame de Bagdad ». Passionnée très tôt par les langues et l’archéologie, diplômée en histoire de l’université d’Oxford à l’âge de vingt ans, cette voyageuse, à la fois écrivain, archéologue, photographe et cartographe, spécialiste des Bédouins de Mésopotamie et d’Arabie, sillonne les routes de l’Orient, de la Perse jusqu’aux Indes. Lawrence qui a lu le récit de ses voyages en Syrie – The Desert and the Sown –, admire profondément cette femme. Il lui fait visiter, au pas de course, le chantier de Karkemish :

« Mademoiselle Gertrude Bell nous a rendu visite dimanche et nous lui avons montré les fruits de nos fouilles. On lui a fait parcourir (en cinq minutes) l’architecture de Byzance, des croisés, de Rome, des Hittites, de la France (ma contribution), le folklore grec, l’architecture assyrienne et l’ethnologie mésopotamienne ¬(l’affaire de Thompson) ; la poterie préhistorique, les téléobjectifs, la technique des métaux à l’âge du bronze, Meredith, Anatole, les Octobristes (moi) : le mouvement Jeune-Turc, la construction de l’État arabe, le prix des chameaux de course […]. »

Au début de l’année 1912, le docteur David George Hogarth envoie Lawrence dans le désert du Fayoum en Égypte, pour un court stage afin de parachever, avec l’égyptologue sir Flinders Petrie, sa formation archéologique. Dans le cimetière antique de Kafr Ammar (au sud du Caire), Lawrence passe ses journées à exhumer des cercueils, fouiller des momies à la recherche de précieuses amulettes, examiner des crânes. Le 23 janvier, il présente à Mme Rieder, professeur à l’université américaine de Djebail, le résultat de ses fouilles :

« nous sommes tombés sur ce qui est probablement le plus grand et le plus riche cimetière préhistorique d’Égypte et, au cours de notre première semaine, nous avons mis au jour une centaine de tombes : celles-ci contiennent des cercueils de bois, des bois de lits, de quoi remplir des caisses de jarres d’albâtre, des douzaines de pots de type nouveau ou déjà connu, quelques petites pièces d’ivoire (des cuillères, des pièces de jeux et des fragments de coffrets), bon nombre d’outils de bronze, de haches, de racloirs, ciseaux et autres babioles. Aussi une grande quantité de vannerie, de linceuls et de linges qui enveloppaient les corps… »

Si cette besogne, macabre et fastidieuse, le dégoûte rapidement, il n’en est pas moins intrigué voire amusé par l’ambiance qui règne sur le chantier, ainsi que par la personnalité originale de sir Flinders Petrie :

« Les fouilles dirigées par Petrie ont une saveur spéciale : des rognons en conserve se mêlent dans le potage à des amulettes… Et puis, lui seul a raison en toutes choses : ses subordonnés doivent tous prendre le même nombre de morceaux de sucre que lui dans leur thé, la même sorte de confiture, avec de la langue en conserve, ou être congédiés comme rétrogrades notoires et confirmés. De plus, il a bon caractère, est débordant d’humour, primesautier jusqu’à la bizarrerie (ô combien charmante !) et une source continuelle de joie et de divertissement dans son camp. »

À vingt-deux ans, Lawrence, outre son énergie débordante, partage plusieurs points communs avec le jeune Bonaparte : il dévore les livres (six volumes par jour) et une mémoire prodigieuse lui permet d’en conserver la substance à l’esprit. C’est aussi un meneur d’hommes. À Karkemish, où Leonard Woolley remplace en 1912 Hogarth au poste de directeur des fouilles, Lawrence est chargé du recrutement de la main-d’œuvre. Comme à son habitude, il est rapidement jugé et apprécié par la population arabe et kurde des terrassiers employés aux fouilles. Les Arabes du chantier admirent ses capacités d’adaptation et d’intégration. Brave, excellent tireur, amateur de café et de tapis, dormant parfois parmi les ouvriers, habile à pénétrer et déjouer les rivalités entre ses hommes, il est devenu un frère et non plus un chef étranger :

« Nos gens sont très indiscrets et très frustes, écrit-il le 18 juin 1911, à sa mère, et pourtant le fond de leur caractère est tout bellement sans détour et respire l’humour des enfants. J’en vois un bout, car je dors sur la colline des fouilles et me mets au travail tous les jours au lever du soleil ; c’est ainsi que le choix des nouveaux retombe sur moi. Je fais cette sélection avec grand soin, refusant tous ceux qui se montrent cérémonieux ou exagérément polis, et malgré cela, nous ne cessons d’être empoisonnés par des histoires de vendetta lorsque nous mettons dans la même tranchée des hommes qui ont assassiné le parent d’un autre ou qui se sont enfuis avec leur femme. Ils se disposent d’emblée à régler leurs comptes en nature, et il nous faut descendre au milieu des vociférations pour en envoyer un ailleurs, dans une autre fosse. On ne cherche pas à tuer, et l’opinion publique ne pousse pas à la vengeance, s’il y a quinze mètres de terrain entre l’offenseur et l’offensé. »

Bien plus difficiles sont les relations avec les ingénieurs allemands du chantier voisin, qui poursuivent la construction du Bagdadbahn, cette ligne de chemin de fer stratégique reliant Constantinople à Bagdad, destinée à acheminer vers l’Irak les soldats turcs et allemands, ainsi que leurs armes et leur logistique. Ces contremaîtres n’hésitent pas à louer les services des ouvriers du chantier archéologique. Les incidents se multiplient. Les ouvriers du Bagdadbahn vont même jusqu’à piller le terrain de fouilles en emportant des vestiges de grande valeur, de sorte que les rapports entre les deux groupes ne tardent pas à se dégrader. Après qu’un ouvrier kurde eut été battu à la suite d’une réclamation, la situation devient quasi insurrectionnelle : les travailleurs du Bagdadbahn sont sur le point de massacrer les entrepreneurs allemands lorsque Lawrence réussit à rétablir le calme. Bientôt, ce sont les ouvriers des deux chantiers qui s’opposent. Grâce à son sens profond de la diplomatie, Lawrence parvient à obtenir l’appui du ministre turc de l’Instruction publique qui lui donne raison dans cette affaire.

D’aucuns suggéreront que Lawrence et Woolley, sous couvert d’activités archéologiques, avaient pour mission, dès 1911-1912, d’espionner les Allemands et les Turcs, alors qu’il n’existait encore aucun service officiel de renseignement au Foreign Office. En fait, c’est de sa propre initiative que Lawrence a informé Hogarth des progrès du Bagdadbahn et qu’il a recruté, avant les ingénieurs allemands, des ouvriers arabes. « Pouvez-vous dire à D. G. H. [Hogarth] de la part de M. Contzen ici, écrit-il à Leeds, son ami et collègue de l’Ashmolean Museum, que la construc¬tion de la gare à l’est de Harran est suspendue, au moins temporairement, et que les hommes sont renvoyés chez eux. Et qu’hier, j’ai traversé le pont de bois, et suis entré en Mésopotamie à pied sec ? Et qu’ils sont en train de s’attaquer aux piliers métalliques du pont permanent ? Il ne cesse de poser des questions au sujet du chemin de fer de Bagdad… » Cependant, comme l’écrira plus tard le colonel Newcombe à Ronald Storrs, il n’y a là aucune mission secrète pour l’Intelligence Service.

Dahoum, « l’Arabe intact »

Entre les périodes de fouilles, pendant les récoltes de juin à septembre, Lawrence s’évade pour explorer les châteaux de la région (Alep, Urfa, Biredjik et Roum Kalek) et recueillir des sceaux hittites destinés à Hogarth et à l’Ashmolean Museum. C’est au cours de l’une de ces tournées d’exploration qu’il se lie d’amitié avec un jeune ânier nommé Ahmed mais que tout le monde appelle Dahoum. De Karkemish, il décrit son petit protégé à sa mère, dans une lettre du 24 juin 1911 :

« Le petit ânier dont je t’ai parlé plus haut (Dahoum)1 a une personnalité attachante : il peut déchiffrer quelques mots (le seul dans le district excepté le roi de la réglisse) en arabe, et il est doué de bien plus d’intelligence que la masse des gens. Il parle d’aller à l’école à Alep avec l’argent que nous lui aurons fait gagner. J’essaierai d’avoir l’œil sur lui pour voir ce qui se passe. Il serait mieux à la campagne, n’était l’affreux tourniquet grinçant du travail forcé permanent, et la médiocrité intellectuelle des villageois. Par chance, il n’y a pas encore d’influences étrangères dans ce district : si tu avais vu les détériorations causées par l’influence française et à un moindre degré par l’influence américaine, tu ne souhaiterais absolument pas son extension. La vulgarité totalement irrécupérable des Arabes à moitié européanisés est effarante. L’Arabe intact vaut mille fois mieux. Les étrangers viennent toujours ici pour enseigner, mais ils seraient bien mieux avisés d’apprendre car en toutes choses, hormis la jugeote et le savoir, l’Arabe est en général le meilleur des deux. »

Aux yeux de Lawrence, ce jeune ânier de quatorze ans, « sang mêlé de Hittite et d’Arabe », personnifie le Bédouin moralement pur. Plus intelligent que les autres, il apprend aisément tout ce que Lawrence lui enseigne, comme la photographie ou des rudiments d’écriture arabe. Cette admiration hellénistique de l’archéologue anglais pour la beauté du jeune éphèbe scandalise les autochtones qui crient à tort à la pédérastie, malgré les démentis de Woolley, le directeur des fouilles.

En 1913, à l’issue d’une campagne marquée par la découverte d’un obélisque et d’un cimetière hittites, Lawrence et Woolley emmènent Dahoum et le cheikh Hamoudi, à Oxford, en récompense de leur dévouement. Peu avant de rentrer, Lawrence décrit à sa mère les trésors accumulés :

« et nous voilà à Djerablous comme des princes, puis de retour chargés de pierres précieuses babyloniennes, de monnaies grecques, de bronzes romains, de tapis persans et de terres cuites arabes… le tout destiné à un navire de guerre, moderne outil d’efficacité et de destruction… Que dira le commandant devant leurs sacs pleins à craquer ? Maintenant, tout est paisible, et j’ai erré ici et là… rassemblant une fort belle collection de sceaux hittites… restreinte, mais très choisie, flanquée de quelque jolis spécimens de bronzes romains et de poterie vernissée… je suis aussi en train de négocier d’autres tapis dans les villages. En attendant, je passe la journée à mettre de la toile goudronnée sur nos toits, qui fuient. »

De l’archéologie au renseignement militaire

Mais les paisibles années de jeunesse ne dureront guère. L’année 1914, et l’approche de la guerre, cette terrible période d’angoisse pour le monde que l’immense Churchill résume en trois mots : « l’orage approche », vont soudain plonger Lawrence dans une tout autre activité : le renseignement militaire. À la demande de Horatio Kitchener, vice-roi d’Égypte et du Soudan, une opération de relevé cartographique, placée sous la direction du capitaine Stewart Francis Newcombe, est organisée dans le Sinaï, territoire ottoman sous administration britannique. Cette expédition se double d’une mission archéologique à laquelle participent Leonard Woolley et Lawrence. Elle vise à repérer les traces archéologiques de certains épisodes de la Bible, notamment l’Exode. Les archéologues doivent photographier des édifices et autres points intéressants, prendre des empreintes et des photos des inscriptions, recueillir des spécimens géologiques et des outils anciens en pierre et en silex, enregistrer soigneusement les toponymes.

« Un tour de passe-passe pour donner une teinture archéologique à un travail politique », résume Lawrence dans une lettre à sa mère, du 4 janvier 1914. Sous couvert d’une mission scientifique, il s’agit en fait d’étudier une zone qui n’avait pas encore été correctement cartographiée. Ce travail répond parfaitement aux intérêts stratégiques britanniques de cette région située entre Suez, Akaba et la mer Morte, futur théâtre des opérations des armées de Sa Majesté dans leur offensive contre les Turcs. Lawrence et Newcombe poussent jusqu’à Pétra et Maan, sites qui vont jouer un rôle capital dans la guerre. Le sens aigu de l’orientation et l’art des relevés topographiques que Lawrence a acquis au cours de sa jeunesse fournissent une aide précieuse aux services de renseignement de l’armée.

La mission est un véritable succès, elle permet notamment la localisation précise du site de Kardesh Barnea, où, selon la tradition, Moïse fit jaillir l’eau du rocher. Le relevé topographique nécessitant des repérages complémentaires à Akaba, port de la mer Rouge occupé par les forces turques, Lawrence demande une autorisation d’accès que les Turcs refusent. Mais il ne se décourage pas : il se fait fort de pénétrer seul à Akaba, puis de visiter, à bord d’un petit radeau, l’île de Geziret Faraun (l’antique Graye), connue pour ses ruines médiévales. Il poursuit sa route et découvre presque par hasard l’une des pistes historiques de l’Exode. « Nous avons eu de la chance, écrit-il à Leeds, conservateur de l’Ashmolean Museum d’Oxford, le 28 février 1914, car nous avons retrouvé les deux grandes routes transversales à travers les collines de l’Arabah, qu’empruntent les rezzous modernes pour pénétrer dans le Sinaï et qui avaient servi aux Israélites un petit peu plus tôt. » Quelques jours plus tard, il parvient sur le site de Pétra : « Pétra, ô Leeds, est l’endroit le plus merveilleux du monde. À cause non pas de ses ruines – une affaire tout à fait secondaire –, mais de la couleur de ses rochers, tout rouges, noirs et gris avec des striures de vert et de bleu en petits tortillons… et de la forme de ses falaises, de ses rochers escarpés ; de ses pics, et sa merveille de gorge où coule sans arrêt une eau de source profonde – gorge remplie de lauriers-roses, de lierre et de fougères, et juste assez large pour laisser passer un chameau à la fois, sur environ trois kilomètres de long. » Après un dernier voyage à Alep et à Beyrouth, d’où il envoie des sceaux hittites à Hogarth, la dernière saison de fouilles s’achève en mai 1914. Lawrence rentre en Angleterre pour rédiger son rapport sur le Sinaï. Le 28 juin, l’archiduc François-Ferdinand d’Autriche et son épouse sont assassinés à Sarajevo. Quelques semaines plus tard, la Première Guerre mondiale éclate.

Un « Hercule de poche »

Lawrence est alors un jeune homme vigoureux de taille médiocre (1, 56 m), mais sa robustesse, la droiture de son corps, son teint sanguin lui confèrent une allure énergique. La douceur de ses yeux bleu-gris, intenses et francs, et de ses cheveux dorés ne laisse nullement deviner son étonnante force physique. Lawrence est capable de soulever une carabine par le bout du canon et la maintenir parallèle au sol. Son agilité est telle qu’il peut sans effort « sauter d’un chameau au trot et bondir de nouveau en selle, fusil en main1 ». En outre, il est admirable tireur.

Il n’en est pas moins songeur et réservé, passant des heures immobile à réfléchir, et plus tard à observer l’ennemi. S’il sourit souvent, il ne rit jamais aux éclats, et son discours se résume à des phrases brèves mais fortes. Spartiate, Lawrence ne boit pas d’alcool, ne fume pas, mange des fruits, n’aime ni les repas prolongés, ni les relations sexuelles d’un jour ou d’une nuit, ne dort jamais à des heures régulières. Bien qu’économe, il ne prête guère attention à l’argent et se contente pour vivre du minimum que lui apportent les traductions. Il ne traite jamais les autres avec condescendance et méprise sa propre supériorité. Partisan du « vivre et laisser vivre », il se moque des fanatiques, y compris religieux, mais se montre intransigeant et coléreux envers les menteurs, les sadiques, les imposteurs et les individus sans parole, préférant se lier avec les gens modestes, les gueux, les ruffians. Chevalier sorti des lais médiévaux, il se dévoue à la cause des faibles. Son attitude romantique, détachée, voire sceptique ne manquera pas de susciter la méfiance de l’état-major anglais et la suspicion des gouvernants français.

Un certain regard sur le Moyen-Orient

Très tôt, Lawrence s’intéresse à la vie politique internationale. Persuadé que l’alliance germano-ottomane risque de compromettre la paix, il considère le Bagdadbahn comme la première étape d’un projet beaucoup plus ambitieux qui vise à établir, avec l’appui des Turcs, l’hégémonie allemande sur tout le Moyen-Orient. La situation en Perse et en Afghanistan suscite en effet les plus vives inquiétudes du gouvernement britannique. Au cours d’un entretien, Lawrence en vient même à alerter Kitchener quant aux dangers de l’occupation allemande d’Alexandrette, ce port syrien qui commande l’Asie Mineure et la Syrie. Parfaitement conscient du danger, le vice-roi d’Égypte et du Soudan qui prévoit la guerre avant trois ans a lui-même averti le Foreign Office à plusieurs reprises, en précisant que l’Angleterre n’est pas la seule concernée : la France, soucieuse de préserver ses intérêts séculaires en Syrie, doit s’inquiéter elle aussi de la montée en puissance de la menace allemande au Moyen-Orient. Mais, en Angleterre, la politique pacifiste de sir Edward Grey empêche toute initiative. Ce ministre britannique des Affaires étrangères refuse catégoriquement de mettre en avant Hussein, le grand chérif de La Mecque, craignant des complications d’ordre religieux. Kitchener achève son entretien avec Lawrence sur ce conseil troublant : « Alors poursuis ton chemin, jeune homme, et creuse avant qu’il ne pleuve. »

Grâce à une étude cartographique inédite, Alain Fillion suit les traces du célèbre aventurier et écrivain Thomas Edward Lawrence, archéologue, cartographe, puis agent de renseignement britannique et champion de l’indépendance arabe, au cœur du Moyen-Orient, entre 1916 et 1918. Il étudie les rapports de force géostratégiques de cette région convoitée par les puissances occidentales et retrace, presque au jour le jour, l’épopée de Lawrence d’Arabie, du Hedjaz à Akaba et du Yarmouk à Damas. Il nous révèle enfin la portée géopolitique des œuvres de cet officier britannique qui a pressenti les conflits qui déchirent aujourd’hui le Moyen-Orient.

Ingénieur de l’École centrale puis diplômé d’économie politique, ancien conseiller au Plan, Alain Fillion est l’auteur de divers rapports sur les stratégies et les perspectives économiques de la France, ainsi que d’ouvrages de géopolitique et d’histoire, notamment La Chute de Bagdad, chronique d’une guerre controversée (L’Harmattan), Napoléon vu par ses intimes (Éditions historiques Teissèdre), et La Berezina (France Empire).

"De cet essai, on retiendra les remarquables analyses que l'auteur a faites à partir des rapports que Lawrence avait envoyés à ses supérieurs entre 1916 et 1918. Pages d'une rare lucidité, rédigées par un officier de renseignementsqui melait à la fois le reve et l'objectivité la plus réaliste sur les rapports de force géostratégiques. En outre, Lawrence, excellent dessinateur et cartographe, avait dressé des cartes qui dormaient dans les bureaux britanniques. L'auteur en a retrouvé sept, inédites. Si elles permettent de mieux comprendre les aventures de Lawrence, elles éclairent aussi fort bien la situation de l'Irak aujourd'hui."

Valeurs Actuelles, 17 Février 2006.