Thomas l'Incrédule

«Voir, dit le borgne à son ami aveugle, c’est croire.» Que pouvait-il bien vouloir dire?

À première vue, il semble qu’il voulait simplement dire que les informations fournies par nos différents organes sensoriels sur le monde dans lequel nous vivons ne sont pas toutes fiables au même degré. Les quatre autres sens exigent que nous établissions un contact avec leurs objets, voire que ces objets pénètrent plus ou moins en nous: le goût présuppose l’ingestion, l’odorat et l’ouïe exigent que les aspects physiques de l’objet perçu atteignent les cavités de notre cerveau, le toucher est impossible sans un contact direct. Seule la vue objective ce qu’elle perçoit en le plaçant en dehors de nous et devant nous: nous ne pouvons voir quelque chose qui serait placé directement sur nos yeux, pas plus que nous ne pouvons goûter ou toucher quelque chose qui serait tenu à distance devant nous.

L’objectivation visuelle signifie que l’objet perçu, quel qu’il soit, n’est pas altéré par le seul fait d’être vu. Puisque voir quelque chose ne modifie pas l’objet perçu, nous pouvons supposer que ce type de connaissance sensorielle est la connaissance disponible la plus sûre. En effet, les informations fournies par les autres sens risquent beaucoup plus d’être modifiées par le processus même de perception. De gustibus et coloribus non est disputandum (Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter), en partie, au moins, car on ne peut goûter quelque chose sans le consommer, si bien que deux personnes ne peuvent goûter exactement la même chose et que la description faite par quiconque de ce qu’il a goûté doit être prise pour argent comptant. Mais vous et moi pouvons aisément comparer nos impressions visuelles concernant exactement le même objet (ou presque exactement, car en fait, nous ne pouvons voir quelque chose précisément du même endroit et exactement au même moment). Et pourtant, ne préférons-nous pas faire le choix opposé, en prenant le caractère primitif des autres sens, le fait qu’ils nous engagent bien plus viscéralement et immédiatement dans notre monde, comme preuve que les informations qu’ils donnent sont nécessairement plus vraies, moins variables et plus fiables que celles qui sont fournies par la vue? Après tout, les illusions optiques sont un phénomène familier, les illusions tactiles le sont beaucoup moins.

Nous pourrions certainement poursuivre ce chemin épistémologique que ces considérations ont inauguré. Mais nous manquerions ainsi le sens du proverbe par lequel nous avons commencé, en ce que la comparaison implicite n’est certainement pas entre la vue et les quatre autres sens, mais plutôt entre la vue et l’ouïe en particulier. Ce que le borgne suggère réellement à son ami est que nous avons tendance à croire, ou que nous devons croire ce que nous voyons et non ce que nous entendons simplement. Quand nous disons: «Voir, c’est croire», c’est en général en réponse à ce que quelqu’un nous a dit sur quelque chose qui a eu lieu ou aura lieu, mais à l’égard de quoi nous déclarons rester sceptiques jusqu’à ce que nous ayons pu le vérifier par nous-mêmes. Apparemment, ce que nous entendons ne fournit pas un fondement aussi solide à la croyance que ce que nous voyons.

Pourquoi en est-il ainsi? Indubitablement, la raison la plus importante est que ce que nous voyons, nous le voyons pour nous-mêmes, alors que ce que nous entendons, nous l’entendons dit par d’autres personnes. Cela suggère une série d’hypothèses implicites qui semblent toutes présupposées dans le proverbe en question, à savoir que toute vraie connaissance est en définitive fondée sur un acte de vision direct et immédiat et que, dans des circonstances idéales, la personne qui veut savoir quelque chose et la personne qui l’a vu sont identiques. Malheureusement, ces circonstances idéales ne se vérifient pas toujours et, dans le cas échéant, une chaîne de communication composée d’une série de liens purement auditifs, d’une distance et d’une désinformation grandissantes, doit connecter la personne qui a effectivement vu quelque chose à celle qui l’entend seulement. En conséquence, la personne à l’extrémité auditive de cette chaîne peut seulement atteindre un degré moindre de certitude que son homologue visuel à l’autre extrémité. Une histoire sociale de la vérité pourrait décrire les moyens par lesquels le crédit que nous accordons à ce que l’on nous dit sur le monde est canalisé et institutionnalisé dans le but de fournir le degré de certitude que nous aimerions idéalement atteindre. Une telle certitude est sans aucun doute moindre que certains philosophes ne le souhaitent, mais elle suffit en général pour que nous puissions nous engager pratiquement dans notre monde.

Mais l’expérience nous enjoint de nous demander jusqu’à quel point nous pouvons considérer nos semblables comme des informateurs fiables sur le monde que nous partageons avec eux. Comme il est dit dans le livre des Proverbes, «Le niais croit tout ce qu’on lui dit, l’homme avisé surveille ses pas» (Proverbes 14, 15). La reine avisée de Saba, qui ne crut pas les rumeurs qui circulaient sur Salomon, décida d’aller voir de ses propres yeux si elles étaient justifiées (1 Rois 10, 7; 2 Chroniques 9, 6).

Le problème n’est pas seulement que certaines personnes font des erreurs ou sont induites en erreur. Après tout, nous sommes tous malheureusement sujets à de telles erreurs. Le plus grave tient à ce que ces mêmes personnes peuvent nous induire intentionnellement en erreur. Si nous pouvions être assurés de la bienveillance de nos semblables à notre égard, nous serions moins hésitants à leur confier ce qui nous est le plus cher, notre vie et notre bonheur ainsi que la vie et le bonheur de ceux que nous chérissons. Mais nous savons parfaitement qu’en cas de crise la plupart d’entre nous n’hésiteraient pas à sacrifier autrui et les siens pour sauver leur propre personne et les leurs et nous attribuons à autrui une réaction semblable, particulièrement parce que l’expérience quotidienne nous confirme si souvent l’indifférence désinvolte et la brutalité insouciante d’autrui.

Le début de Médée d’Euripide met en scène cette vérité de manière saisissante: lorsque la servante de Médée apprend ce qu’elle ne peut pas croire sans pouvoir le voir, à savoir que le héros grec Jason, qui a emmené sa maîtresse à Corinthe, a décidé perfidement d’épouser la princesse du lieu, son compagnon d’esclavage lui demande (ainsi qu’à nous) avec mépris: «Reconnais-tu seulement aujourd’hui que tout homme s’aime plus que son prochain?» (85-86). C’est pourquoi nous croyons plus facilement ce que nous pouvons voir par nous-mêmes que ce que les autres nous rapportent. La confiance que nous faisons à nos yeux est moins la confiance en nos yeux qu’en nos yeux, et en fait notre confiance est fondée sur notre défiance à l’égard de nos semblables. Hérodote nous rapporte que Candaule, le roi de Sardes, qui a souffert l’infortune rare de tomber amoureux de sa propre épouse, essaie de convaincre par ses paroles son garde du corps Gygès de la beauté incomparable de celle-ci, mais en vain. Il décida donc de faire en sorte que Gygès puisse la voir nue, «puisque l’ouïe persuade moins les yeux que la vue» (1, 85, 10). Mais l’épouse de Candaule vit Gygès la regarder; elle finit par tromper son mari, en enjoignant à Gygès de l’assassiner: les yeux ne sont jamais innocents, et ils ne voient quasiment jamais exactement ce que nous voulons qu’ils voient, mais plutôt moins ou plus.

Ces problèmes nous sont familiers dans la vie ordinaire. Mais les mêmes lois s’appliquent-elles dans des situations extraordinaires? Supposons que la «bonne nouvelle» (c’est le sens étymologique d’«évangile») que quelqu’un nous rapporte et nous demande de croire ne soit pas une rumeur de type ordinaire sur les belles épouses et les maris stupides, mais plutôt une question de vie ou de mort qui ne concerne pas seulement nous-mêmes et ceux que nous aimons, mais toute l’humanité et toute la création. Supposons en outre que la singularité de cette nouvelle surpasse de loin les récits les plus exaltés sur la beauté extraordinaire d’une femme et qu’elle atteigne la limite ultime de la crédibilité. Supposons ensuite que si nous parvenons à y croire, nous ne mourrons pas mais vivrons éternellement, et que si nous ne pouvons y croire, rien d’autre ne saura nous sauver. Et supposons enfin que nous-mêmes ne puissions voir de nos propres yeux la personne qui a proclamé cette nouvelle et qui en a apparemment démontré la vérité, mais que nous devions à la place nous fier à nos oreilles, en entendant le récit que d’autres nous ont communiqué et qui prétendent l’avoir entendu d’autres qui prétendent avoir vu eux-mêmes ou en avoir entendu parler par d’autres qui prétendent – etc. Pouvons-nous les croire?

D’un point de vue théologique, l’intérêt principal de la question de la croyance dont je vais traiter réside dans la nature de la foi religieuse comparée à d’autres sortes de croyance et dans les contenus spécifiques des différentes doctrines religieuses concernées. Dans les interprétations présentées dans cette étude, cette dimension théologique n’est néanmoins pas centrale. La première partie examine les derniers chapitres des évangiles synoptiques, et à partir de l’arrière-plan qu’ils forment, la structure et le sens de l’histoire de Thomas l’incrédule, telle qu’elle apparaît à la fin de l’Évangile de Jean. Cette exploration fournit une base à la seconde partie qui étudie plusieurs traditions littéraires, exégétiques et artistiques nées de cette histoire. Mon dessein dans cette première partie n’est pas d’offrir un rapport objectif et définitif sur ce qui devrait compter comme le seul et vrai sens du texte de Jean que des appropriations ultérieures auraient déformé et mal compris. Au contraire, même si un tel but était accéssible, je ne me propose pas d’atteindre cela, mais plutôt de souligner la pluralité des dimensions potentielles de sens qu’ouvre cette histoire.

Mon angle d’approche de ces textes n’est pas théologique, mais rhétorique, littéraire et psychologique. Un mot d’explication est peut-être utile pour indiquer ce que j’entends par ces trois termes.

En tant qu’elle est rhétorique, cette interprétation se concentre sur le fait que les auteurs anticipent l’existence de lecteurs de leur œuvre et sur les traces de cette attente dans le texte, et elle examine ces mécanismes textuels conçus pour produire des effets spécifiques, particulièrement l’effet de la croyance sur les lecteurs. Un tel résultat dépend de la capacité des lecteurs à déterminer par une interprétation attentive les stratégies textuelles qui cherchent à produire une croyance au moyen de différentes techniques. En effet, un texte, quels que soient ses autres buts, doit aussi viser à obtenir la croyance de ses destinataires. Qu’il s’agisse d’un poème lyrique ou d’une déclaration d’amour, d’instructions pour sortir d’une chambre d’hôtel en cas d’incendie, ou d’un message de salut religieux, rien d’autre ne peut être atteint par un texte s’il n’inspire pas en premier lieu la confiance des lecteurs. «La suspension volontaire d’incrédulité» dont parlait Coleridge est une prémisse nécessaire non seulement pour des œuvres littéraires, mais pour tous les moyens de communication. Par conséquent, si un texte décide de se concentrer sur des questions de croyance, comme le font les quatre évangiles, particulièrement dans leur partie finale, il choisit d’insister sur des questions qui sont d’une manière ou d’une autre au fondement de n’importe quel texte. C’est l’importance des lecteurs et des stratégies textuelles développées afin de conduire ces derniers à un certain degré de croyance qu’une interprétation rhétorique de la sorte a tenté d’identifier. Le terme «rhétorique» tel que je l’utilise ici ne connote ni la dissimulation, ni la tromperie, ni l’hypocrisie.

En tant qu’elle est littéraire, cette interprétation se concentre avant tout sur les textes écrits, dans lesquels ces questions de croyance sont articulées, et elle s’interroge sur les manières dont ces textes sont structurés et configurés. Selon cette optique, le sens est produit non seulement par des assertions propositionnelles directes, mais aussi par les procédés par lesquels les parties individuelles des textes sont structurées et mises en relation les unes avec les autres par des artifices connus, tels le parallélisme, l’analogie, la répétition, la contradiction, l’hyperbole, la litote, l’ironie et l’insinuation. Car il est évident qu’aucun acte de communication ne se restreint à la simple somme de ses contenus propositionnels: une grande partie du sens que la communication parvient à transmettre (et dans certains types de textes, la quasi-totalité du sens) se situe plutôt entre les lignes, dans les relations tacites mais repérables entre ses différentes assertions explicites. L’interprétation littéraire entreprise ici vise à dévoiler les messages qui ne sont pas expressément formulés dans le texte étudié, en dégageant la relation signifiante des différents énoncés explicites qu’il fait, et en les rapportant systématiquement aux énoncés seulement implicites. Le terme «littéraire» tel que je l’utilise ne connote ni le fictionnel, ni le non-référentiel, ni le pur esthétisme.

Enfin, en ce qu’elle est psychologique, cette interprétation se concentre sur les lacunes caractéristiques du style narratif de ces évangiles, et elle tente de relier entre eux les énoncés explicites situés de part et d’autre de ces béances. Dans ce dessein, elle dote ces énoncés, d’une manière aussi économique et historiquement plausible que possible, d’un matériau explicatif qui semble adéquat, et avant tout d’hypothèses psychologiques renvoyant à des états cognitifs, émotionnels et intentionnels qui peuvent à juste titre s’appliquer aux différents personnages impliqués dans les situations décrites. Le style narratif de la Bible hébraïque est notoirement économe: les détails inutiles sont supprimés, seules les actions les plus essentielles sont mentionnées, les liens narratifs entre les actions ne sont pas explicités, et souvent les motivations et les réactions décisives des personnages les plus importants sont omises. Il n’y a rien de surprenant à ce que le Nouveau Testament poursuive cette tradition narrative juive, probablement non seulement à cause du haut degré de continuité religieuse et culturelle générale (malgré leurs différences évidentes) entre ces deux ensembles de textes et entre les communautés qui les ont générés et étudiés, mais aussi et de manière plus générale parce que tout texte qui sert de point de référence canonique autour duquel toute une communauté religieuse organise son identité, gagne à être moins explicite que trop. Car de cette manière le corpus de textes sur lequel se fonde l’identité de la communauté ne s’étendra pas de manière excessive, et l’on maintiendra par ailleurs un espace suffisant pour débattre et discuter des implications, de la portée et du sens de ces textes permettant une différenciation sociale, sans pour autant mettre en danger la cohésion de la communauté.

Le résultat est très souvent que les évangiles non seulement rapportent des actions et événements successifs sans indiquer précisément comment ils sont reliés, mais également placent les uns à côté des autres des versions ou incidents apparemment différents, divergents, voire incompatibles dans le même récit sans fournir au lecteur d’aide explicite pour pouvoir les relier entre eux.

La tradition vénérable de la Quellenforschung (critique des sources), que l’on doit à Rudolf Bultmann et à bien d’autres grands chercheurs, a vu dans de telles discontinuités et divergences la preuve d’une compilation de sources antérieures et a tenté de décomposer des versions existantes apparemment insatisfaisantes en des versions perdues qu’elle considérait comme plus satisfaisantes. Cette démarche semble néanmoins bien trop souvent chercher la mauvaise réponse à la bonne question, car si elle porte une attention exégétique tout à fait justifiée aux apories d’un discours ou aux nœuds contradictoires, elle n’en poursuit pas moins la chimère d’un discours absolument non aporétique. Une approche littéraire qui adapte certaines méthodes de la Quellenforschung traditionnelle à un ensemble différent de thèmes est plus en mesure de reconnaître les vertus d’un style lacunaire, qui parvient remarquablement bien à poser un ensemble de défis fascinants aux lecteurs et pourrait même avoir été conçu dans ce dessein. Étant donné que les actions et les réactions décrites par les récits bibliques et apocryphes sont attribuées à des êtres humains et surhumains, et non à des boules de billard, il ne suffit pas de cataloguer les mouvements physiques qui les accompagnent. Si nous voulons les comprendre, il nous faut oser leur conférer hypothétiquement un ensemble de motivations et de réactions psychologiques, qui n’ont pas été explicitées complètement, ou, dans certains cas, qui ne l’ont pas été du tout. Ce travail exige inévitablement des lecteurs qu’ils participent directement et intimement à la construction du sens du texte, tout en leur donnant la possibilité gratifiante de s’identifier et de s’impliquer. Mais en même temps, les lecteurs ne peuvent jamais être absolument sûrs que l’interprétation particulière qu’ils semblent favoriser retiendra l’assentiment des autres lecteurs, et ils doivent tenter de développer des stratégies corroborant la plausibilité de leurs hypothèses. Ce souci à l’égard d’une communauté plus large de lecteurs est sans doute plus urgent pour ceux qui sont professionnellement impliqués dans l’enseignement universitaire ou dans d’autres institutions, mais même des lecteurs non professionnels aiment en général partager et comparer leurs expériences littéraires avec d’autres lecteurs des mêmes livres.

À l’instar de la Bible hébraïque où seules figurent les consonnes, auxquelles les lecteurs doivent ajouter les voyelles par leur propre souffle pour comprendre les mots, les actions et événements lacunaires et discontinus que rapportent les récits évangéliques peuvent être compris seulement si les lecteurs leur confèrent des motivations et des actions, en particulier les motivations psychologiques qui leur semblent plausibles sur la base de leur propre expérience de la littérature et de la vie. Alors que les expériences des lecteurs d’un texte s’éloignent graduellement au cours des siècles du contexte historique dans et pour lequel le texte fut originellement composé, une telle attribution deviendra de plus en plus difficile et arbitraire. Néanmoins, c’est seulement en conviant les lecteurs à risquer des hypothèses interprétatives faillibles que le texte continuera d’attirer toujours de nouveaux lecteurs, si bien que la possibilité latente de sa survie réside précisément dans le risque de sa dénaturation. Les interprétations psychologiques particulières proposées ici sont sans doute expérimentales et incomplètes, mais il est impossible d’imaginer une lecture interprétative des évangiles qui puisse faire l’économie de toute psychologisation. Le type d’interprétation psychologique que j’entreprends ici vise à lier des actions et des incidents en conférant aux agents narratifs des motivations et réactions plausibles. Le terme «psychologique» tel que je l’utilise ne connote ni le sentimentalisme, ni la banalisation, ni une forme doctrinaire de la psychanalyse freudienne (ou d’une autre).

Assez de préliminaires. Tournons-nous vers les récits du Nouveau Testament. Voir, après tout, c’est croire.

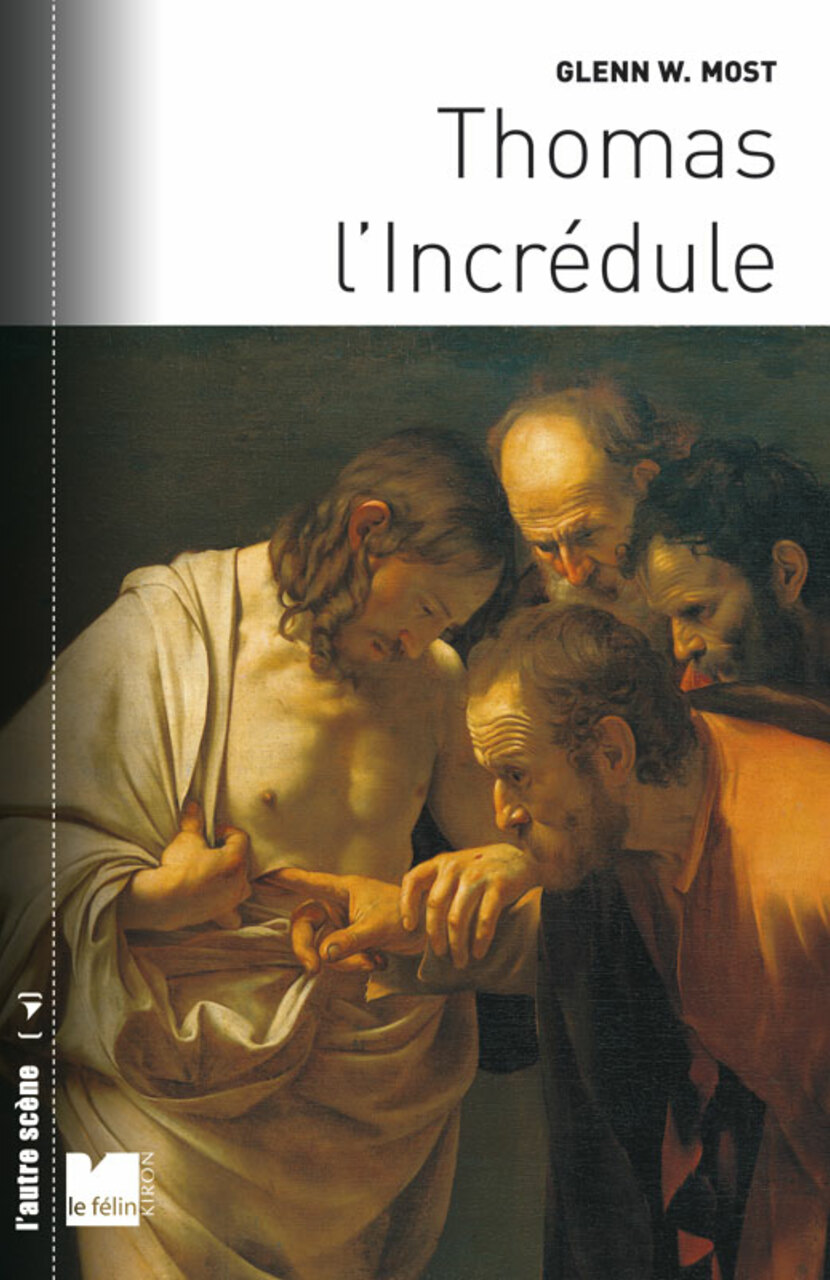

Que sait-on en réalité de l’apôtre qui nous est connu par le Nouveau Testament sous le nom de Thomas l’Incrédule ? On sait qu’il a mis son doigt dans les plaies de Jésus ressuscité – mais l’a-t-il vraiment fait ? Le texte biblique, en effet, se borne à mentionner son désir de toucher les blessures du Christ. Devenu le symbole de l’être humain avec ses doutes et ses interrogations, le personnage de Thomas a été interprété de bien des manières au cours des âges. L’histoire des nombreuses relectures qu’il a subies plonge le lecteur au cœur du mystère de la foi. Dans la Bible chrétienne, il est le résultat d’une brillante construction intellectuelle visant à mettre en scène un individu qui ne se contente pas de croire ce qu’il voit. Dans les légendes brodées par la suite autour de lui, il a acquis une dimension tout à fait nouvelle, en total désaccord avec le récit biblique. Dans Thomas l’Incrédule, Glenn W. Most propose un regard complètement neuf sur l’Évangile de Jean montrant, d’une part, à quel point la figure de Thomas a été mal comprise et dégageant, d’autre part, la richesse de sa réception au fil des siècles. L’auteur retrace les diverses métamorphoses de ce personnage qui a été perçu, tour à tour, comme un saint gnostique et l’apôtre missionnaire de l’Inde, comme un parangon de l’orthodoxie chrétienne, comme un héros sceptique, mais aussi comme un exemple négatif du doute, du blasphème, de la sottise et même de la violence. Riches en paradoxes et en tensions, les changements opérés sur cet apôtre par les conteurs, les théologiens et les artistes mettent en évidence les relations complexes entre les textes et leurs interprétations. Parmi les thèmes abordés, la foi, l’amour, l’identité, le corps, la gémellité occupent une place particulière. Glenn W. Most conduit le lecteur d’une analyse serrée du chapitre 20 de l’Évangile de Jean – qu’il replace dans le contexte des autres évangiles – à l’étude du tableau du Caravage qu’il met en résonance avec la tradition iconographique de l’Antiquité tardive, du Moyen Âge et de la Renaissance. Il prend aussi en compte les lectures théologiques qui ont été faites de Jean 20, depuis le iie siècle jusqu’à la Contre-Réforme. Son étude nous apprend à quel point l’histoire de Thomas touche aux questions essentielles de la religion, la philosophie, l’herméneutique et plus simplement la vie.

Glenn W. Most est professeur de Philologie grecque à la Scuola Normale Superiore di Pisa et Professor of Social Thought à la Chicago University.

Traduction d'Isabelle Wienand