Babel

Babel, malédiction ou bénédiction?1

Le nom même de Babel évoque spontanément la confusion d’un langage – d’un babil – voué à l’insignifiance, au désordre et à l’incompréhension. Ce mal-dire qui nous menace, toute une interprétation traditionnelle – biblique? chrétienne? – le relie à une sorte de «malédiction» originelle: il y aurait là une sorte de «catastrophe linguistique infligée aux humains par un dieu jaloux de leur réussite»2. De fait, le chapitre onze de la Genèse ne nous raconte-t-il pas l’histoire d’un châtiment divin tournant justement en dérision la prétention des hommes à s’entendre sur un projet de construction prométhéenne3 ? Serait ainsi dénoncé et condamné par avance le «drame de l’humanisme athée», c’est-à-dire de l’orgueil insensé qui pousse l’humanité à vouloir prendre la place de Dieu en entreprenant la conquête des cieux, que ce soit en s’élevant jusqu’à eux ou en les faisant «descendre sur la terre»4.

Ce type d’interprétation, cependant, ne peut manquer de soulever des questions de fond. Est-il exact, d’abord, que ce récit biblique mette l’accent sur la rivalité de Dieu et de l’homme et donc sur la jalousie d’un Dieu qui aurait peur de l’ombre que lui ferait la grandeur de l’homme? Et en résulte-t-il que la riche diversité des langues – des nations et des cultures, non moins que des religions – humaines doive être mise au compte d’une punition divine et considérée par conséquent «comme un grand malheur qui empêche désormais (les êtres humains) de s’entendre1 » ? Ce sens fondamentalement négatif attribué au récit biblique inviterait dès lors à prendre congé de cette «légende inoubliable»; «car ce qu’on appelle la pluralité, la multiplicité des langues, le fait qu’il y ait beaucoup de langages parlés par les hommes sur la terre ne doit pas être considéré comme une histoire catastrophique pour l’humanité. […] Bien au contraire, c’est une chance, une richesse extraordinaire» que ces façons irréductibles de «faire l’expérience du monde2 ».

Mais est-ce bien là, précisément, ce que dit le récit et ce qu’il nous donne à penser? Et est-ce bien dans ce sens qu’il a finalement été inséré dans les écritures bibliques? On a sans doute eu raison de souligner qu’en réalité, il suggère plus qu’il n’affirme3, qu’il se présente à nous moins comme une thèse théorique que comme «une énigme agissante4 » qu’il nous revient d’accueillir et d’interroger avec toute la prudence herméneutique requise. Car, s’il nous met bien en présence d’une humanité fragmentée en nations diverses et vouée à l’hétérogénéité des langues, le texte de la Genèse se garde bien de mettre cet état de fait sur le compte d’une punition: «aucune récrimination, aucune déploration, aucune accusation» dans son constat et son évocation symbolique «d’une séparation originaire1 ». Et c’est tout l’intérêt du livre de Silvano Petrosino de se remettre et de nous remettre à l’écoute de cet «infime récit, sur lequel pèsent tant de siècles de gloses et d’hypothèses de lecture2 », en le suivant d’abord dans son articulation explicite – une entreprise humaine que vient interrompre une intervention divine –, puis en reprenant ce qu’il nous invite à méditer à partir d’une question majeure: «qu’est-ce que tout cela – la construction de la Tour, la confusion des langues et la dispersion des hommes – a à faire avec le régime du sens, avec le logos de la création3 ?» Ce qui peut également s’énoncer: qu’est-ce qui peut conduire le sujet de l’existence responsable à pervertir l’appel créateur dont il est le répondant? Est-il possible, et comment de (le faire) sortir de cette perversion toujours menaçante?

L’ambiguïté d’une entreprise

C’est du tout de la création, en effet, et de la manière humaine d’en répondre, que traitent les récits antérieurs à la légende babélienne, récits qui culminent dans la description grandiose de l’universalité des nations se répandant sur la surface de la terre et la peuplant selon la diversité irréductible de «leurs clans et (de) leurs langues» (Gn 10, 31). C’est que la parole créatrice pose un monde qu’elle arrache au vide et à l’obscurité informe du chaos, un monde fait pour être habité, (cf. Is 45, 18-19), un monde qu’elle confie pour cela aux paroles humaines et à leur entente pratique, sous le signe d’une unité plurielle. Lors donc que le début du chapitre 11 souligne l’unité d’un seul et même parler humain sur «toute la terre», on peut estimer qu’il ne vise pas l’unicité d’une langue avec ses performances toujours particulières4, mais l’universalité du langage entendu comme capacité ou compétence signifiante caractéristique de l’humanité. «Esquisse qui circonscrit l’horizon, qui accueille et soutient toute diversité et différence1 », ce premier verset doit dès lors être lu comme un rappel du sens parlant de l’existence, il fait référence à une unité de principe ou de vocation plus qu’à une donnée de fait, massive et monolithique; unité de sens qui demande d’ailleurs à se déployer en réponses historico-culturelles multiples. Celle de Babel se tient-elle à hauteur de ce défi vertigineux?

«À leur départ d’Orient, les hommes trouvent une plaine au pays de Shinéar. Ils s’y établissent» (Gn 11, 2). Le premier geste humain, ici, est d’installation sédentaire, d’aménagement d’un séjour pour le vivre-ensemble de la communauté. Comme si celle-ci éprouvait le besoin de s’arracher à l’errance nomade en se rassemblant dans l’unité d’un lieu. Manière, sans doute, pour les mortels de prendre distance à l’égard de la jungle mythique de la nature, de venir à soi en se recueillant dans une manière d’exister où ils se retrouvent. Comment habiter humainement le monde, en effet, sans apprendre à y séjourner, sans creuser en lui l’espace intérieur d’une «demeure» qui permette de s’ouvrir à son «dehors à partir d’une intimité2 » ? Ce qui est en principe tout le contraire d’une clôture, puisque c’est l’entr’ouverture essentielle de la maison qui en fait justement un lieu d’hospitalité: «j’accueille autrui qui se présente dans ma maison en lui ouvrant ma maison3.»

Impossible, cependant, de ne pas s’interroger sur le type de «réunion» qui se cherche plus ou moins implicitement dans ce genre «d’établissement». Il semble bien, en effet, que ce soit la crainte d’une «dispersion sur toute la surface de la terre» (v. 4) qui arrête ici la marche et conduit le groupe à se fixer,voire à s’enraciner, en un lieu ou un point d’identification. Comme si le «nous» qui cherche à s’assurer le repos d’un séjour était celui d’une particularité «païenne» ou d’une installation sédentaire se refusant aux risques et à la fragilité, voire à la précarité, d’un être-au-monde que sa finitude même voue aux partages de l’éphémère. Le danger guette, à cet égard, d’oublier que «nous n’avons pas ici-bas de demeure permanente» (He 13, 14) où trouver refuge, que c’est en voyageurs, étrangers toujours de passage, qu’il revient aux mortels que nous sommes d’apprendre à habiter sur la terre et sous le ciel1.

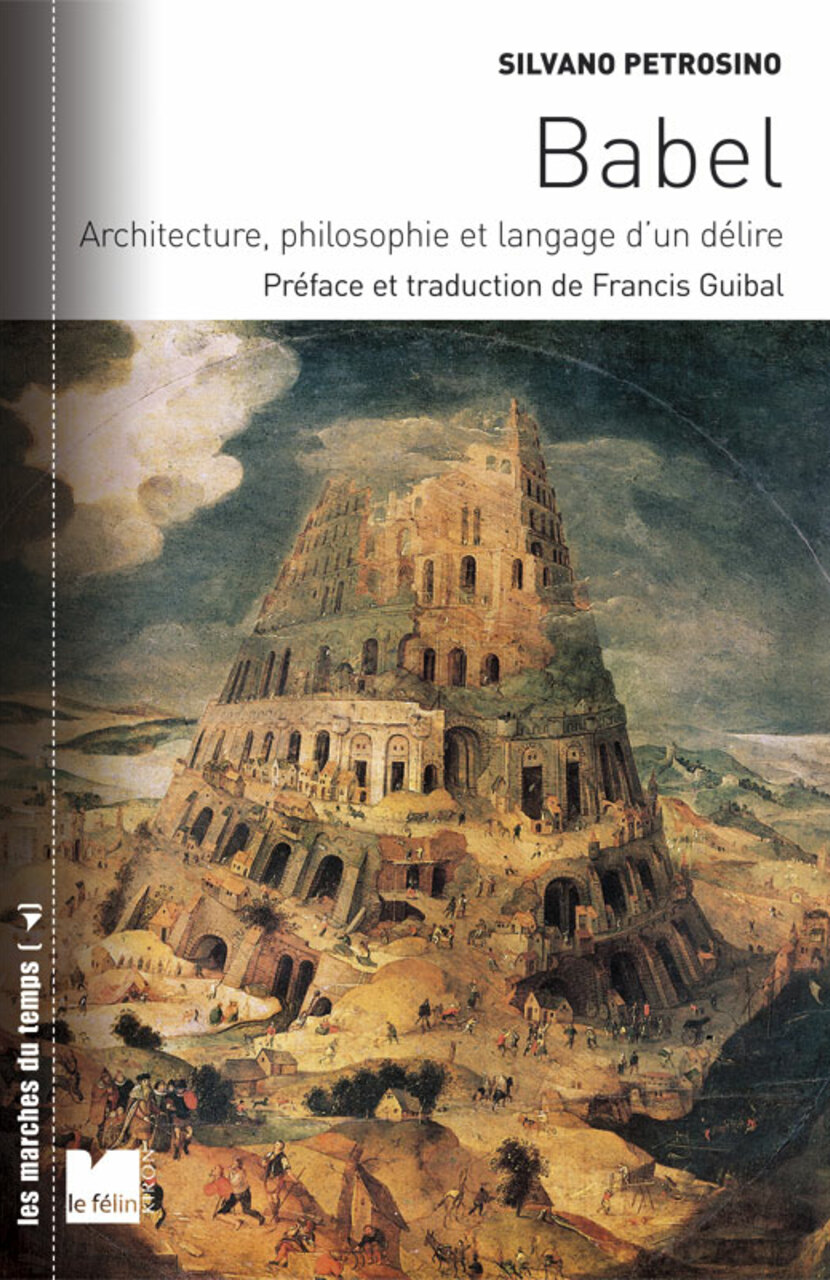

Cette installation, en tout cas, s’effectue sous le signe d’une parole que les membres du groupe s’adressent les uns aux autres («Allons», répété aux versets 3 et 4) et qui les invite à se réunir autour d’une production à laquelle tous contribuent, où se manifestent et se renforcent tout ensemble un style d’existence et une manière d’être-au-monde. Impossible d’habiter ensemble, en effet, sans travailler à se donner les moyens de ce rassemblement; la communauté spirituelle se forge en façonnant les édifices matériels qui doivent l’accueillir, le lien social se tisse dans et par la collaboration à cette œuvre commune2. Les matériaux disponibles sont donc intégrés et subordonnés à l’érection d’une construction artificielle (v. 3); art de donner forme humaine à l’environnement naturel, l’architecture fait son apparition sous la double modalité de l’horizontalité de la ville et de la verticalité de la tour (v. 4). Qu’est-ce à dire, sinon que les liens politiques de la socialité inter-humaine ne sauraient aller ici sans une inspiration religieuse qui les tourne vers le haut? L’orientation de la tour vers «les cieux» ne doit pas, à cet égard, être considérée comme de soi ou immédiatement négative, car elle témoigne simplement d’un désir de mettre en relation(s) l’humain et le divin1.

Aussi comprend-on que Petrosino fasse appel à la pensée de Heidegger pour mettre d’abord en relief la signification anthropologique positive d’un tel geste. Ce qui se cherche, en effet, à travers le «bâtir» mis en œuvre par les humains, c’est une manière «d’habiter» qui puise aux profondeurs de la «terre» pour y faire surgir l’ouverture libératrice de «mondes» historiques: «sur la terre et en elle, l’homme historial fonde son séjour dans le monde. Installant un monde […], l’œuvre porte et maintient la terre elle-même dans l’ouvert d’un monde2.» Ce faisant, les mortels que sont les hommes aménagent leur séjour sur la terre en édifiant «des lieux qui ménagent une place» à ce que Heidegger appelle le Geviert ou le «Quadriparti3 », entendons l’unité structurelle qui accorde ou ajointe entre eux le ciel et la terre, les mortels et les divins. Bâtir, en ce sens, c’est faire venir au jour des lieux que l’on aménage en espaces d’ouverture, d’accueil (du ciel) et d’attente (des divins); des espaces propices, semble-t-il, à des parcours et à des rencontres permettant à chacun de trouver – ou d’inventer – sa juste place à l’intérieur de l’harmonie du tout4.

Ce qui éveille la méfiance, cependant, est l’unilatéralité exclusive et la fermeture sur soi qui semblent bien orienter cette activité de construction: «bâtissons-nous une ville et une tour» (v. 3-4; c’est moi qui souligne). Plus rien ne compte que cette activité affairée et répétitive, rebelle à tout questionnement, qui empile, ajuste et imbrique indéfiniment les unes sur les autres les briques de l’édifice1. La «mesure» qui domine ici est moins le faire-place et l’hommage poétique(s) des mortels à l’altérité de l’Inconnu que l’emprise technique, humaine, trop humaine, qui subordonne tout à un «besoin maladif» d’intégration unitaire2. Tout se passe, en effet, comme si les travailleurs s’investissaient intégralement dans leur œuvre en l’idéalisant jusqu’à s’identifier à elle, comme s’ils n’existaient plus que dans et par elle, le construit ou le à-construire les fascinant jusqu’à devenir pour eux le tout absolu du sens. Au dénuement fragile et hospitalier de la demeure, «maison choisie (qui) est tout le contraire d’une racine3 », fait place l’assurance d’une maîtrise prétendument sans limites: à partir de la brique, «élément trop parfait d’un monde où tout s’ajuste4 », la ville se fait Tour, elle tend à s’élever comme une sorte de forteresse imprenable, invulnérable à quelque altérité que ce soit5. Le travail et la parole, les bâtisseurs et leur(s) édifice(s), les ressources naturelles, l’exister humain et l’ouverture au divin, tout tend ici à se confondre dans une même idéologie idolâtrique de «l’organisation totale6 ».

Habiter un lieu, construire une ville, élever une tour, l’entreprise babélienne culmine dans le désir et le projet d’un langage porteur de reconnaissance valorisante: «Faisons-nous un nom» (v. 4). Pour éviter l’anonymat d’une «dispersion sur la face de toute la terre» (v. 4), pour apprendre à habiter selon la «mesure» qui leur échoit, les humains projettent de se rassembler dans l’unité d’un nom qui témoigne de leur excellence et de leur dignité singulière. Nous sommes là, apparemment, dans le droit fil de Gn 2, 19, qui assigne à l’homme la mission de participer au faire-exister du geste créateur en donnant un nom à tous les êtres vivants qu’il a pour charge de rassembler dans et par une parole de paix. Et pourquoi cette vocation à nommer la réalité, où se révèle en s’exerçant la responsabilité des sujets constitués «à l’image et à la ressemblance» (Gn 1, 26) de Dieu, ne pourrait-elle pas s’infléchir ou se réfléchir en un « se nommer» faisant droit à la grandeur de cette capacité nominative? L’habiter et le bâtir se trouvant par là renvoyés à ce qui les fonde et leur donne sens ultime: un usage à la fois poétique et pensant du langage qui «doue d’authenticité notre séjour1 » en renvoyant la finitude de notre existence au Mystère qui l’habite et dont elle est le signe vivant. «Se nommer» n’est-il pas, pour chacun de nous, une manière de saluer l’autre ou de s’adresser à lui, de décliner son identité ou de répondre «me voici» à une requête interrogative qui nous est destinée? Prise de parole, si l’on veut, mais toujours sur fond d’écoute et d’envoi décentrés: «l’homme parle pour autant qu’il répond au langage en écoutant ce qu’il lui dit2.»

Technique et/ou poétique, cependant, la prétention babélienne à «se faire un nom» ne décentre en réalité les sujets parlants qu’en leur faisant célébrer la splendeur illusoire d’une œuvre (la Tour) et d’une essence (l’Humanité et son Langage) auxquelles ils se sacrifient, dans lesquelles ils se perdent et s’engloutissent. À cette exaltation imaginaire d’un monde superbement idéalisé manque cruellement la dimension proprement inter-humaine d’un Dire soucieux d’«offrir le monde à Autrui par la parole3 ». Architecture et poésie d’une puissance magistrale fascinée par son propre déploiement, se rendant incapable de quelque ouverture que ce soit au dénuement de l’exister et à l’étrangeté de l’autre homme1 ; comment ne pas lui préférer un art davantage à la mesure de l’humaine pauvreté, plus sensible «au sous-sol désolé, fermé à toute lumière» qui sous-tend notre existence, un art mieux à même donc de rendre «à notre séjour son essence d’exil et aux merveilles de notre architecture leur fonction de cabanes dans le désert2 » ? Mais peut-être fau(drai)t-il pour cela un autre rapport à la nomination, qui se laisse moins obnubiler par l’indéniable maîtrise qu’elle permet d’exercer, qui la renvoie davantage à la source donatrice qui la suscite et lui donne sens.

Telle qu’elle se trouve présentée, en tout cas, cette fiction babélienne d’un «nom» que les hommes rêvent de conquérir en se le donnant à eux-mêmes, comme s’ils pouvaient s’en assurer, s’y réaliser et s’y défendre de toute adversité, est loin d’être innocente: chercher à «se faire à un nom», ici, «c’est vouloir se mesurer à Dieu3 ». Et cette démesure idolâtrique ne peut manquer de porter en soi sa propre sanction: l’obsession qui porte l’homme à s’approprier le Nom unique ne fait pas de lui un dieu, elle le condamne bien plutôt à s’enfermer dans l’illusion imaginaire d’un langage se portant à l’absolu, oublieux de ses limites, de sa finitude et de son inévitable particularité4. Se trouve notamment occulté ou dénié ici que le nom vraiment humain ne relève pas d’une fabrication artificielle mais d’une adresse en attente de réponse, qu’il se donne, se reçoit et se transmet, et qu’il importe notamment de distinguer en lui le commun de l’essence abstraite, qui vaut pour tous de manière générale (ou générique), et le propre des existants singuliers, qui renvoie chacun à une promesse d’alliance sans maîtrise possible. «Brèche ouverte dans le mur figé de la choséité1 », exprimant «une permanente révocation de ce qu’il évoque» ou «une désincarnation de ce qui s’incarne par lui2 », le nom propre opère une sorte de trouée dans l’univers de l’idéalité intelligible, et cela fait de lui le lieu par excellence « où s’instaure originairement la relation3 » interhumaine. Dès lors qu’il aspire à «se faire un nom» (commun) dans l’oubli ou l’exclusion du pluriel des langues et des noms (propres), le «nous» laborieux de Babel, «première non-personne du pluriel4 », se condamne à ne connaître du visage humain qu’une pâle caricature, la fiction autocentrée d’une espèce prédatrice, qui ne parle que pour dominer, intégrer et/ou exclure, pour «fonder à la fois une langue universelle et une généalogie unique5 ». À travers le rêve de cette sorte d’impérialisme linguistique, les hommes de Babel «veulent mettre à la raison le monde, et cette raison peut signifier simultanément une violence coloniale (puisqu’ils universaliseraient ainsi leur idiome) et une transparence pacifique de la communauté humaine6 » ainsi réduite à une simple fonctionnalité rationnelle

L’entreprise babélienne, on le voit, nous est présentée sous le signe majeur non d’une faute ou d’une transgression, mais d’une ambiguïté qui confine à la perversion. Elle déploie, sans doute, des dimensions d’existence spécifiques de l’animal humain et de sa vocation raisonnable (habiter, bâtir, nommer), mais en les réduisant inexorablement à la magie obsessionnelle d’un faire, dans et par lequel le sujet croit jouir de sa puissance alors même qu’il s’y aliène et y perd le sens de sa responsabilité. L’exploration de la terre fait place à la concentration en un lieu, un peuple s’y érige seul porteur du sens de l’humain, une Tour et un Nom tendent à symboliser cette réduction systématique de l’immaîtrisable réalité à une rationalisation mythologique1. Obnubilée par soi et par son « Œuvre», la pseudo-humanité de Babel tend à s’enfermer dans une autosuffisance abstraite et mortifère, à se rendre aveugle et sourde à toute interpellation, des événements, des autres… ou de l’Autre: prisonnier d’une frénésie sans recul, dépourvu de toute dimension d’écoute et de réponse, cet agir qui jouit de lui-même peut bien procurer une sorte d’«enchantement» (incanto) magique, mais il n’ouvre à aucune «rencontre» (incontro)2 effective. Est-il possible d’envisager une sortie de cette impasse?

Le sens d’une interruption

Une histoire vient d’être racontée, qui met en scène une manière humaine de répondre aux défis de l’existence. Réponse très symptomatique et éminemment ambiguë, on l’a vu, que guette essentiellement un asservissement idolâtre à l’ivresse et à l’hybris d’une Construction n’ayant pas d’autre fin qu’elle-même. Comment le Créateur va-t-Il pouvoir se comporter devant le piège mortifère que se tend et dans lequel risque de s’enfermer l’être libre et responsable qu’il a créé «à son image et ressemblance»?

«Yahvé», nous est-il indiqué pour commencer, «descend pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes» (v. 5). Il est permis de lire dans cette «descente» un geste de dérision magistralement ironique: le Très-Haut doit bien consentir à s’abaisser pour apercevoir quelque chose de cet édifice que les fourmis humaines ont la prétention de faire monter jusqu’aux cieux! Plus profondément, cependant, ce geste témoigne de la liberté souverainement libérale d’un Dieu qui n’est pas rivé à lui-même, qui se révèle comme Celui qui «descend-avec1 », qui vient visiter et accompagner les créatures qu’Il lance dans l’existence. Et qui se donne même le temps de la patience pour «voir», pour découvrir, examiner – et juger, mais après enquête – ce qui est en train de se donner forme – «la ville et la tour» – dans et par la création laborieuse des humains: qu’est-ce qui émerge de cette manière d’exister et quelle réponse appelle-t-elle de la part de Celui qui a et garde souci de ce(ux) qu’Il appelle à l’être et à la vie?

Le discours dès lors attribué à Yahvé commence par témoigner d’un constat qui débouche sur une sorte de perplexité interrogative2. «Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue» (v. 6), cette observation ne «répète» apparemment le v. 1 qu’en en différant radicalement: car l’universalité d’une vocation à l’entente relationnelle s’est figée en unicité exclusive, violemment totalitaire, étrangère aux singularités différenciées des cultures et des individus qu’elle réduit ou exclut. S’est mis en route, semble-t-il, un processus irréversible ou inarrêtable, qui laisse entrevoir à l’horizon le péril d’un achèvement inexorable: «Voici ce qu’ils commencent à faire. Désormais, rien ne leur sera impossible de ce qu’ils auront dessein de faire» (v. 6). Paroles qui n’évoquent en rien la peur d’un Dieu-idole craignant pour sa toute-puissance menacée, qui trahissent bien plutôt l’inquiétude d’un Créateur soucieux de sa création et de ses créatures. Comme si se laissait deviner et discerner la mise en branle d’une sorte de machination infernale: sans interdits ni limites, avide de réaliser tout ce qui est possible, la pulsion du faire ne va-t-elle pas envahir toute l’existence et précipiter les humains dans la prison glaciale d’un univers unidimensionnel?

S’ensuit en tout cas une décision (v. 7: «Allons! Descendons! Confondons…) qui ne tarde pas à se faire réalisation (v. 8): Yahvé sème la confusion dans la transparence prétendue du langage babélien, il multiplie et sépare les langues humaines, les rendant «incompréhensibles entre elles1 »; et la mise à mal de ce consensus linguistique provoque l’arrêt de la construction et la dispersion de l’humanité sur toute la surface de la terre… Ne faut-il pas avouer que nous sommes là devant l’intervention punitive d’un Dieu «jaloux de sa puissance» et soucieux de «diviser pour régner2 », à la manière des tyrans humains? À moins qu’une telle interprétation – à laquelle le texte peut effectivement donner prise – ne soit précisément dans la logique d’un imaginaire humain enclin dès l’origine à «penser Dieu en termes de pouvoir3 », de pouvoir à la fois menacé et menaçant. Et que la dimension indéniablement négative de l’événement – irruption et interruption – ne doive plutôt être comprise comme la seule réponse qui convienne face à une tendance autodestructrice. Pour éviter que les babéliens ne s’enferment dans le non-sens de leur forteresse unitaire, il faut bien poser un inter-dit qui marque des limites, qui écarte et distingue les uns des autres les hommes et leurs langues. Ce que l’intervention divine condamne et fait exploser, en ce sens, «c’est une unicité linguistique qui aurait l’ambition idolâtrique de substituer au Dieu unique une humanité monolithique qui se ferait elle-même Dieu4 ». «En brouillant les langues», autrement dit, «Dieu stoppe l’entreprise5 », mais ce coup d’arrêt ne vaut que pour cette manière de construire, pour cette pseudo-entente, soit pour l’entreprise suicidaire de ceux qui prétendent «se donner à eux-mêmes le nom, se construire eux-mêmes leur propre nom, s’y rassembler […] comme dans l’unité d’un lieu qui est à la fois une langue et une tour1 ». C’est cet imaginaire morbide, de type spéculaire, qu’il s’agit de briser. Et le non qui s’y oppose n’est, comme toujours dans la pédagogie biblique, que l’envers d’un oui plus profond: confusion et dispersion, inséparables, relèvent moins d’un simple châtiment que d’une sorte d’envoi créateur renouvelé. C’est toujours vers un Dieu «passionné de la vie et de la liberté des hommes2 » que fait signe le récit biblique.

Reste à conclure le récit, sur les ruines de la ville inachevée: «aussi la nomma-t-on Babel, car c’est là que Yahvé confondit le langage de toute la terre» (v.9)3. Cette nomination récapitulative, cependant, reste énigmatique : car la Babel «confondue» par Yahvé – et vouée par lui à une mésentente qui la disperse – cesse, précisément de ce fait, d’être la Babel légendaire dont le langage monolithique «confondait» tout dans la même homogénéité réductrice. Il importe donc, semble-t-il, de distinguer (de ne pas confondre!) deux «confusions»: l’une, stérile, sous le signe d’une puissance d’indistinction, se trouvant finalement interrompue par l’autre, féconde, qui la met en déroute. Et notre récit pourrait bien se tenir entre les deux, ce dont rendrait mieux compte la traduction plus littérale du dernier verset, proposée par Chouraqui et exploitée notamment par Derrida: «Sur quoi, Il clame son nom: Bavel, Confusion», où le possessif qui précède le nom peut renvoyer aussi bien à la ville «confondue» qu’à «Yahvé-qui-la-confond»4 ou qui «l’embabèle5 ». À la confusion idolâtrique des humains, à «l’infernal cauchemar» où risque d’aboutir leur rêve mythologique «d’une langue totalement motivée, sans noms propres, sans identité possible donc6 », répond en effet un Dieu qui confond et arrête cette confusion: la proclamation de son nom propre, intraduisible, «rompt la transparence rationnelle, mais interrompt aussi la violence coloniale ou l’impérialisme linguistique1 ». Ce n’est donc nullement le langage en général qui se trouve «confondu» par là, mais seulement « une langue, celle que voulaient parler ceux qui, en construisant la cité et la tour, prétendaient échapper2 » à la pluralité des langues. Et Bavel/Confusion est ici, pour la Babel légendaire dont il importe de confondre et de dissiper la confusion, le nom que se donne ou que prend pour intervenir l’improférable Tétragramme: la transcendance apparaissant ainsi dans sa fonction à la fois critique et salutaire à l’égard d’une existence à qui elle inter-dit toute transparence complaisante et qu’elle jette par là même sur les chemins de l’existence pluriellement séparée.

De fait, l’interruption de la transparence linguistique ne peut qu’aller de pair avec la dispersion ou l’éparpillement des sujets parlants, désormais incapables de se mobiliser et de se concentrer sur l’unité de leur « Œuvre»: un seul et même geste renvoie les humains à la finitude irrémédiablement multiple de leurs paroles et de leurs existences, de leur condition culturelle et historique. Mais cet envoi ou cet abandon est moins à lire, là encore, comme un châtiment infligé par jalousie et vouant au malheur celui qui en est l’objet, que comme l’austère et bienveillante sévérité d’une intervention arrachant à leur destin suicidaire les humains qu’elle renvoie ainsi à la mission dont les avait chargés depuis toujours l’appel du Créateur. Dès l’origine, en effet, Dieu s’adresse au couple humain créé «à son image et ressemblance» pour bénir son altérité et lui enjoindre une dissémination sans frontières: «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et faites-en la conquête3…» Il «faut» toute la prodigieuse aventure de la création et de l’histoire pour que puissent éventuellement se dessiner, à même le risque de cet «exode» qui n’a rien d’un exil, les voies d’un «retour» ou d’un rassemblement libérateur.

Ne se dissipe pas, pour autant, toute l’ambiguïté énigmatique dont est porteuse la concision du texte. N’en retenons ici que deux questions centrales, d’ailleurs en grande partie corrélatives. 1) Celui qui fait sortir l’entreprise babélienne de l’impasse à laquelle elle se voue n’a pour Nom que Yahvé-qui-confond: Dieu apparaît ou se révèle ici moins comme Celui qui appelle les hommes à une vocation toujours singulière que comme Celui qui arrête et interdit la pseudo-universalité meurtrière dont ils rêvent. Mais peut-être n’est-il pas d’autre manière, en certains cas, d’ouvrir à la possibilité ultérieure d’une interpellation positive: face négative de la Promesse, l’interdit de la Loi n’oblige à rompre avec la paganisme idolâtre que pour frayer passage à «la forme abrahamique de l’humain1 ». 2) Passer de la concentration de Babel à son éparpillement, n’est-ce pas simplement sortir d’une pseudo-entente pour arriver à une mésentente effective? La confusion/dispersion peut difficilement n’être pas «perçue comme une catastrophe (langagière) irrémédiable2 » dont la violence et la guerre semblent être les conséquences inévitables. Mais peut-être, là encore, faut-il faire cette expérience de la vie et de sa finitude porteuse de conflits – dont le symptôme le plus manifeste est «la pluralité des langues» – pour apprendre que «le monde n’est pas encore entré dans la Rédemption3 » et que celle-ci ne peut advenir qu’à partir de l’épreuve de cette réalité.

Le texte ne répond pas par lui-même à ces questions; mais c’est déjà beaucoup, sans doute, qu’il nous invite à les poser et à nous laisser travailler par elles. En apprenant à y discerner, notamment, l’horizon, la destination et la tâche d’un appel signifiant: «ainsi sommes-nous, existons-nous, dispersés et confus, et appelés à quoi? eh bien… à la traduction4 !» À la fois salutaire et aporétique, cet «impératif téléologique1 » se lève pour nous «à partir de cette réalité de la vie: traduisons2 », s’il est vrai que la traduction semble être «de bout en bout le remède à la pluralité en régime de dispersion et de confusion3 » qui caractérise notre condition, puisqu’elle nous empêche de nous enfermer dans la finitude de notre situation particulière, mais nous invite à ouvrir et à élargir indéfiniment son horizon de sens: «traduire met au travail les cultures entre elles4.» Mais sans nous leurrer pour autant sur les difficultés, voire l’échec inévitable, d’une entreprise jamais achevée: la confusion des langues et la multiplicité des idiomes semblent bien, en effet, en appeler à «la tâche nécessaire et impossible de la traduction, (à) sa nécessité comme impossibilité5 ».

Longtemps tenue pour la punition d’une révolte orgueilleuse par un Dieu jaloux de l’ombre que pourrait lui faire la grandeur humaine, la légende de Babel est ici soigneusement relue dans une tout autre perspective : « Qu’est-ce que tout cela – la construction de la Tour, la confusion des langues et la dispersion des hommes – a à voir avec le sens de la création ? » À l’ambiguïté d’une entreprise humaine inévitablement guettée par la perversion idolâtrique ne répond alors qu’une interruption renvoyant l’existence aux risques de sa responsabilité. Partant de la littéralité même du récit, l’interprétation de Petrosino est particulièrement précieuse en raison du dialogue exigeant qu’elle tend à instaurer entre cette vieille légende et les modernes que nous sommes. Elle s’appuie aussi bien sur la tradition juive (Rachi, le Midrash, Scholem) que sur le meilleur de l’exégèse (von Rad, Beauchamp) ou de la théologie chrétienne (Balthasar, Gisel) ; mais elle sait également faire appel à l’histoire (Zumthor) ou à la littérature (Kafka), sans oublier les apports de la psychanalyse (Lacan, Balmary) ou ceux de la grande pensée philosophique (Hegel et Heidegger, Levinas et Derrida). Mouvement sans fin d’aller et de retour qui parvient à nous transmettre dans toute la force surprenante de son inquiétante actualité le cri d’alarme qu’il s’agit de faire résonner en nous et entre nous : prenons garde aux menaces mortifères qui se cachent derrière l’érection prétentieuse de nos tours !

Silvano Petrosino est né à Milan en 1955. Spécialiste reconnu de Levinas et de Derrida, il est actuellement professeur à l’Université catholique de Milan, où il enseigne la sémiotique et la philosophie morale.

Préface et traduction de Francis Guibal