7, rue de Chelles

CHELLES

Clinique de la Gare

Une image floue, sans cesse remaniée depuis, s’impose à moi quand j’évoque mon premier souvenir. La porte s’ouvre sur des murs blancs. Je ne revois pas le lit où Maman repose, ni les larmes qui baignent son visage, seulement un berceau tendu de voiles. Une petite masse oblongue, tout emmaillotée, d’où émerge un visage rose, yeux clos. L’image s’est vite confondue avec la photo tant de fois reproduite, seul vestige d’une si brève apparition. «Ta petite sœur, Régine.» Je suis autorisé à la voir, de loin, sans trop m’approcher. C’est la seule fois où j’aperçois ma sœur, la fille de mon père et de ma mère. Quelques jours après et pour le reste de mon temps, je serai fils unique.

Le nouveau-né avait ses quatre membres, une tête normale, un thorax et un abdomen bien formés, vus de face. En la retournant, on aurait vu le bas du dos éclaté, une énorme masse sanguinolente, un spina bifida. Le squelette vertébral ne s’était pas refermé sur la moelle épinière qui surgissait entre les lombaires. Elle était inopérable: le chirurgien eut du mal à convaincre ma mère. Six jours après, Régine s’envola vers le ciel, munie pour tout viatique d’un ondoiement, seul substitut de sacrement proposé par l’Église aux enfants que l’on n’a pas eu le temps de baptiser dans les règles. Les parents conservent ainsi l’espoir que, dans les limbes, station intermédiaire mais obligée pour ces exclus involontaires d’une mort chrétienne, leur enfant puisse demeurer serein aux portes du paradis.

«Le Seigneur me l’a donnée, le Seigneur me l’a reprise.» Cette inscription figure en lettres dorées sur la tombe de marbre gris qui recouvre une concession à perpétuité achetée par ma mère au cimetière de Chelles, une fosse assez grande pour qu’on l’y dépose, quand Dieu le décida, au côté de la petite fille qui, telle une comète, traversa quelques instants sa vie, mais trop étroite pour qu’un autre puisse y reposer à leur côté. J’avais trois ans et demi lorsque ma mère se consacra uniquement à la mémoire de son enfant mort et à l’éducation de son petit garçon, bien vivant, lui. Je ne sais quelle épouse elle avait été avant cette déchirure, mais j’ai su quel mari volage avait été mon père. Quoi qu’il en fût, une malformation congénitale, effet de pur hasard, mais que suivant l’air du temps mon père imputa volontiers à quelque mauvaise hérédité de sa femme, rompit définitivement des liens déjà étirés. Je fus d’abord maintenu à l’écart, puis peu à peu informé du drame que Maman venait de vivre. Régine était montée au ciel. Ce petit ange n’avait fait qu’apparaître parmi nous. Chaque année, au mois d’août, le jour anniversaire de sa mort – et non de sa naissance –, nous nous rendions, Maman et moi, moi croissant ainsi que Dieu l’avait permis, au cimetière de Chelles. Je devais me recueillir, le temps d’une prière muette, qu’il me fallait chaque fois formuler différemment car je ne me souvenais plus de celle de l’an passé, devant son image, la photo reproduite en céramique rose, déposée sur le marbre, celle aux langes, aux yeux clos, à jamais privés de lumière.

Ma mère avait reçu de ses parents et des sœurs de Sainte-Geneviève de Neuilly de tranquilles certitudes qu’elle n’abandonna jamais. Son séjour dans la vallée des larmes n’était qu’un douloureux prélude à la félicité qu’elle connaîtrait à la droite de Dieu, parmi les anges, les archanges, les trônes et les dominations. Le sacrifice et la pénitence lui ouvriraient toutes grandes les portes du paradis. Elle maintenait par la prière le dialogue avec le Créateur. Celui-ci, dans sa grande bonté, avait autorisé ma mère à lui offrir la souffrance de son âme et elle l’en remerciait.

Cet événement détermina doublement mon sort. Ma mère se résignait à subir la volonté du Seigneur. Puisqu’il lui avait laissé son garçon, la vie de cet enfant devait être déterminée par ce chagrin. Il serait chirurgien, un grand chirurgien. Il se consacrerait à redresser de ses mains habiles les malfaçons de la naissance. Il opérerait les spina bifida et guérirait assez de nouveau-nés pour redonner du sens à la décision divine, qui l’avait privée, elle qui voulait tant une fille, de la chair de sa chair. Tant d’élèves du secondaire hésitent encore, à la veille du baccalauréat, sur la voie dans laquelle ils vont s’engager. Pour ma part, je n’ai pas connu ces moments d’indécision. À trois ans et demi, par le hasard d’une embryologie inachevée, j’étais déjà chirurgien. Il ne me restait plus qu’à le devenir. La mort de ma petite sœur eut une autre conséquence, plus sordide celle-là. Dans les couloirs de la clinique obstétricale sise boulevard de la Gare – la gare d’Austerlitz –, mon père rencontra celle que, faute d’avoir été aimé par ma mère, il considéra comme la femme de sa vie.

La clinique d’accouchement était tenue par une femme énergique, un peu bourrue mais au bon cœur, Mme Molinier. Son mari était épicier, rue Pernety, dans le XIVe arrondissement. Sa sœur, Germaine Borleteau, était également sage-femme. Née avec le siècle, elle était résolue, à trente-cinq ans, après une vie sans doute agitée, à se fixer. Pour mon malheur, elle jeta son dévolu sur mon père, un homme de huit ans plus jeune, auquel elle révéla des secrets et des pratiques que ma mère, passée sans autre transition que l’intermède des études dentaires de Sainte-Geneviève de Neuilly au mariage, eût été incapable d’accepter. Cette Germaine Borleteau était une belle plante, brune, bien en chair, quelque chose de Gaby Morlay, tout pour séduire mon père dont les incartades antérieures m’ont été contées par ma mère. Je ne tiens donc le récit que d’un seul témoin, qui n’avait pas, comme Thucydide racontant la guerre du Péloponnèse, un souci de précision à défaut d’une totale objectivité. Ce portrait de mon père fut brossé à grands traits, d’un pinceau rageur, avec des jets de peinture noire. Ma mère avait laissé entrer la louve dans la bergerie. La porte s’était ouverte à la faveur du deuil. On pleurait ensemble la pauvre petite, une douleur à peine feinte par mon père qui avait rapidement oublié cet accident de la nature. Des liens se tissèrent avec la sœur de la sage-femme. L’année du Front populaire, on décida d’aller passer des vacances ensemble sur la Côte d’Azur. La suite tient du vaudeville. Premier acte: la descente par la nationale 7 dans la Panhard-Levassor, une automobile qui présente la particularité de disposer de trois places à l’avant. Le conducteur est décalé vers la droite, ce qui aménage une place étroite à sa main gauche. Tandis que sa femme est confortablement assise sur le siège avant droit, l’amie de la famille est serrée contre le chauffeur qui peut ainsi, sans que l’épouse perçoive ces caresses illicites, glisser sa main sous la jupe de sa maîtresse sans même devoir la retirer pour accéder au changement de vitesse situé sur le tableau de bord. L’enfant et la bonne sont à l’arrière, regardant le paysage. Après cette mise en chaleur, on dépose le petit – il a maintenant quatre ans et demi – à Saint-Raphaël. Là, il va jouer sur la plage sous la surveillance distraite de la bonne. Il est sérieusement brûlé par le soleil. L’enfant cicatrisera plus facilement ces lésions que celles que lui infligera son père. Deuxième acte: le trio part à Venise, toujours en voiture. L’adultère est probablement ancien, mais ma mère n’a rien compris. On visite les lacs italiens: arrêt obligé au bord du lac Majeur – le parfum des îles Borromées. Une femme est en trop. L’été est de plus en plus chaud, le désir aussi. C’est à Venise, dans la chambre d’hôtel qu’elle partage avec son mari, que l’innocente épouse découvre les deux amants, nus. «Dans notre chambre! ajouta-t-elle avec indignation», comme si le fait d’avoir consommé dans le lit conjugal augmentait la faute. Troisième acte, vite expédié: ma mère revient par le train à Saint-Raphaël, soigne l’enfant, renvoie la bonne, rentre à Chelles et entame les procédures de divorce.

De ce récit, maintes fois brossé, sans que je sache rien d’autre de leur séjour à Venise, sans que j’apprenne si la traditionnelle promenade en gondole se fit à trois avant, à deux après le départ de ma mère courroucée ou n’eut pas lieu, je n’ai retenu que l’irrémédiable rupture entre les deux personnes qui, par leur union peut-être furtive, peut-être plus tendre, m’ont donné la vie. Quand, bien longtemps après, on recherche les moments décisifs de son enfance, on s’arroge le droit de porter un jugement sur un monde disparu dont les principaux acteurs sont définitivement fixés par le trait, alors que tant d’éléments d’incertitude demeurent. Je ne voudrais pas laisser de mon père dans ce tableau de mes premières années une caricature. Ce jeune homme égoïste et jouisseur, beau garçon aux cheveux plaqués par la Gomina, passionné de voitures de sport, m’a aimé sincèrement, même si je ne retrouve aucune trace de ses mots, de ses gestes, de son odeur, avant que j’aie l’âge de raison. Il était déjà bien vieux quand, après les rudes tempêtes que nous traversâmes, il m’avoua: «Dans notre famille, les parents n’avaient pas l’habitude de parler avec leurs enfants.» Faute de communication, il me faut donc rechercher la preuve de sa tendresse à mon égard dans son étrange façon de m’embrasser, pour le bonjour comme pour le bonsoir: quatre à cinq petits coups de lèvres claqués rapidement sur la joue droite, auxquels je répondais sur le même mode. Je n’ai guère, pour en brosser le portrait, que les amertumes et les colères de ma mère. La perte de cette petite fille tant désirée et l’inconduite d’un mari qu’elle n’aimait pas, mais auquel elle était unie pour toujours par le sacrement du mariage, l’avaient brusquement endurcie. Humiliée mais fière, courageuse physiquement et moralement, elle s’apprêtait à mener sans relâche ce combat que Dieu lui imposait. Prédestinée au malheur, elle renonça à tout projet de reconstruire un couple et se consacra exclusivement à assurer le bonheur de son fils sur cette terre, tout en préservant par une existence honnête et laborieuse, dans le respect des commandements, son accès au paradis.

Dans la suite de ce récit, mon père joue donc le rôle du méchant, dans le costume que ma mère lui a taillé. Il me faut cependant rétablir quelques vérités. S’il n’a pas répondu à mes attentes d’affection, il a teinté mon enfance de ses passions: le football, la chasse, le billard, la voiture. Nous avons échangé bien des ballons. Il m’a dit avoir été dans une équipe universitaire et, si je me souviens bien, avoir joué une fois comme avant-centre dans un match international. Il ne manquait jamais une compétition d’importance. Depuis mes huit ans et jusqu’à mes seize ans, nous avons régulièrement assisté chaque année à la finale de la coupe de France de football, au stade de Colombes, une compétition que Lille remportait le plus souvent. Papa s’enflammait quand il mimait l’avant-centre anglais Drake. Celui-ci frappait le ballon si fort qu’il s’enfonçait dans les buts avec le gardien qui l’avait bloqué sur le ventre: «Draaaake!» J’ai vu bondir dans ses filets pour arrêter tous les tirs, le petit Da Ruy, capitaine de l’équipe de France qui lui doit tant de victoires et de matchs nuls. Je ne suis pas pour autant entré dans une équipe de foot: c’eût été contraire à mon caractère renfermé, très tôt manifesté. Si j’ai su, à l’école, garder des buts sans trop de maladresse, je n’en ai guère marqué, pour la simple raison que j’ai cru, jusqu’à il y a peu, qu’un ballon ne se frappait que de la pointe du pied, ce qui conférait peu de précision à mes tirs. De tradition familiale, mon père était chasseur, un bon fusil semble-t-il, certes pas comme mon cousin André qui tuait des bécasses en plein vol, un exploit qui vaut un brevet de fin tireur, mais il manquait rarement son gibier, au sol comme après l’envol. Ses chiens ont tous été des setters, chiens d’arrêt comme cette dénomination le précise. Chez ces chiens de race, la première lettre du nom changeait chaque année, déroulant l’alphabet, ce qui permettait de connaître leur âge. Ainsi Grâce et Hermine étaient mes aînées; Jit ma cadette. Blanche à taches noires, tendre, la belle Jit fut la compagne de mon enfance, la confidente de mes peines, qu’elle écoutait sagement, couchée à mon côté, et qu’elle calmait d’un coup de langue râpeuse sur mon visage. Ses longues oreilles retombaient sur son cou, comme pour ne pas entendre ce que je ne faisais que murmurer. Jade, sa sœur, aux taches plus éparses, était plus turbulente, mais aussi soumise à mes caprices. Quant à Juba, leur frère un peu balourd, il disparut après avoir ingurgité goulûment des os de lapin, ce qui provoqua la fureur de son maître. Un flot de jurons s’abattit sur ma pauvre mère. Elle ignorait en effet que de petits os peuvent perforer le tube digestif d’un chien.

Dès que j’eus l’âge de faire de longues marches, j’accompagnai mon père à la chasse. J’en ai traversé des champs de betteraves à l’automne! Quand leurs longues feuilles sont gorgées de pluie, les bottes sont traversées et les pieds trempés. J’en ai parcouru des sous-bois l’hiver, sur des tapis de feuilles mortes! Je me suis accroché à tant de ronces et reçu tant de branches cinglant le visage pour m’être trop approché du chasseur qui, devant moi, sans se préoccuper de leur retour après son passage, les écartait. J’ai vu détaler des lièvres assez à distance pour que leur cul blanc nargue le tireur qui les manque régulièrement. J’ai dans l’oreille le bruit que fait en s’envolant une compagnie de perdreaux tapis dans la terre retournée et celui du faisan qui, trop tard bien souvent, surgit d’un fourré. Il fallait, dans les pas du chasseur, observer le silence le plus absolu, faute de quoi on s’exposait à un regard lourd de reproches, voire, si on faisait fuir le gibier dont on s’approchait furtivement à contrevent à une explosion d’injures et la menace d’une punition. Le moment le plus grandiose était l’arrêt. Jade, la favorite de mon père, fouaillait le sol de son mufle. Soudain, elle interrompait sa quête, se plantait sur ses pattes, l’avant gauche griffant la terre. Elle fixait un point d’où, très vite, surgissait le gibier. Un coup de feu retentissait, l’oiseau tombait, le lapin ou le lièvre s’effondrait, puis ce cri: «Va chercher!» et Jade, partie en fusée, revenait, la gueule chargée, tenant sa proie perpendiculairement, déposer le gibier aux piedx de son maître qui la récompensait d’une caresse. «Down», lui disait-il alors. En effet, comme tous les setters sont anglais ou irlandais, mon père avait cette coquetterie de parler à ses chiens dans cette langue. Comme il ne connaissait guère les mots qui désignent une autre position, il ne la commandait que pour lui dire de se coucher. Avant qu’on me traduisît cette mystérieuse injonction, j’entendais «Daoun», sans en saisir le sens. Une fois le gibier remis par la chienne, la pièce allait dans sa gibecière et nous repartions, toujours silencieux. Ces parcours cynégétiques contribuèrent à me maintenir en bonne santé, mais ils n’améliorèrent pas nos communications.

Quant au billard, je le revois au second étage de notre maison de Chelles, énorme, couvert d’un tapis dont le vert vif ressortait sous une forte lampe – mon père n’y jouait que le soir –, un billard français, sans orifice latéral comme en ont les billards américains, à trois boules, deux blanches une rouge, un jeu difficile, tout en finesse, demandant une longue réflexion avant de choisir quelle boule blanche frapper et où la frapper. On y apprend que le chemin le plus sûr pour atteindre l’objectif n’est pas toujours la ligne droite, mais souvent la bande, plusieurs bandes s’il le faut, en tenant compte du point où la boule blanche va atteindre la deuxième boule avant de repartir, selon un axe calculé au préalable, toucher la troisième et faire le point. Il faut enfin, si l’on veut continuer à marquer des points, avoir préparé la disposition finale des trois boules. J’étais fasciné par ces longues pièces de bois au manche nacré disposées verticalement dans un présentoir, par cette craie bleue abandonnée sur le bord du billard pour adoucir le feutre qui coiffe l’extrémité de la queue de billard, par le boulier sur lequel glissent les gains de points, par cette vaste salle sans autre mobilier que cette table rectangulaire dont ma tête n’atteignit le rebord qu’à l’âge où mes parents se séparèrent. J’ai toujours vu mon père y jouer seul, dans un silence que rompait seulement le choc des sphères d’ivoire. Ma mère n’aurait pas aimé que je trace devant elle ce portrait impressionniste de mon père. Elle y aurait jeté de l’encre pour en effacer les couleurs vives. Elle aimait à me rappeler que, dès le début de leur mariage, il avait été un coureur impénitent. Il aurait, sur le linoléum de son cabinet dentaire, séduit tant de clientes consentantes que ma mère ne pouvait en faire la recension. À l’entendre, toutes les jeunes femmes de Chelles ayant souffert de maux de dents y seraient passées. Ce n’était encore qu’une petite ville, mais le propos était nettement excessif. Moi, je la croyais et j’imaginais mon père, faune bondissant d’une nymphe à l’autre pour les perpétuer, les seules exceptions étant les fidèles amies de ma mère, qui avaient rejeté ses avances. En fait de perpétuations il n’y en eut, que je sache, aucune, alors du moins. Quant aux dames désignées comme ses proies, les rares enquêtes que je menai plus tard me conduisent à conclure que, dans sa rancœur de femme trompée – et elle le fut bien avant le constat vénitien –, ma mère en a multiplié le nombre. Mon père fut probablement un homme fougueux. Bien fait de sa personne, il exerça sa séduction naturelle avec d’autant moins de réserve qu’il était malheureux en ménage, sa femme se refusant plus qu’elle ne s’abandonnait. Je crains que le Seigneur dont le crucifix surmontait le lit conjugal n’ait freiné les ébats de ma mère, en dépit du fait que son statut d’épouse légitime les autorisait. Il n’est pas facile pour un amphibien incroyant d’être accouplé à une grenouille de bénitier. La tentation est grande d’aller coasser ailleurs et copuler dans d’autres mares avec des ranidés plus accueillants. Ce n’est pas son têtard de fils qui le lui reprochera. Je ne sais si je suis né d’une étreinte partagée ou d’un devoir pieusement accompli. Toujours est-il que je fus là et que je remercie mes deux géniteurs de m’avoir accordé la joie de voir chaque jour se lever le matin et se coucher le soir.

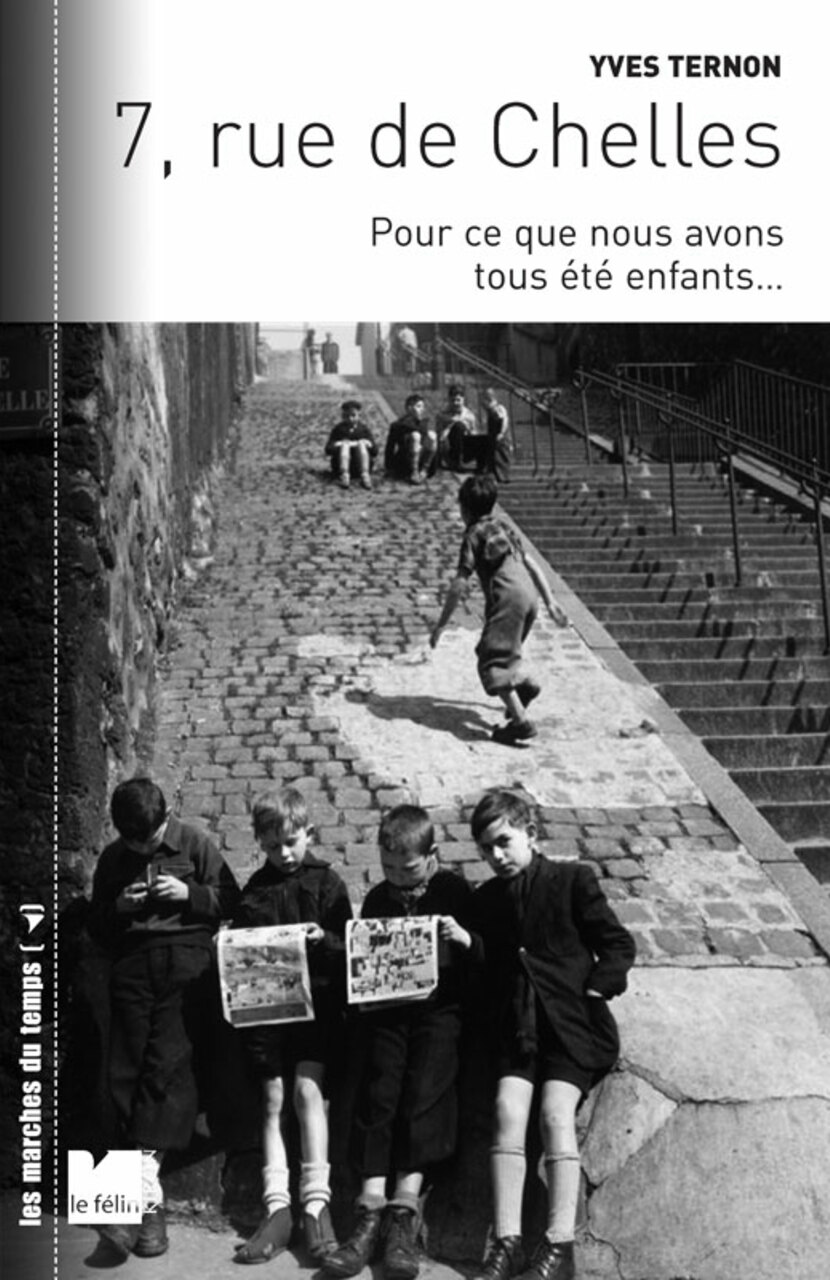

Sur l’autre versant de sa vie, Yves Ternon délaisse les archives de l’Histoire et recherche dans un vieux meuble encombré de souvenirs les moments de son enfance. Il découvre que les tiroirs ont été vidés par la mort et l’oubli. Il reste quelques photos tachées de larmes, des lettres grignotées, des objets désuets tombant en poussière. En ordonnant des lieux dans sa mémoire, il parvient à recueillir, avant qu’ils ne s’enfuient, des instants de joie et de souffrance et à retrouver, sous l’écorce rugueuse de l’arbre de famille, les colères et les premières révoltes, l’émergence du souci des autres… Alors, il peut, grâce aux mots, fixer ce qui demeure d’un enfant né dans le cadre rigide d’une époque, d’un milieu, d’une éducation très catholique. Un monde dont l’adolescent se prépare à sortir dans la mesure où il parvient à saisir à temps la chance, car celle-ci ne revient guère. Ainsi, il devient ce qu’il veut être : un homme parmi les hommes.

Chirurgien de profession, Yves Ternon est aussi, depuis quarante ans, historien. Spécialiste des études sur les génocides du XXe siècle, il a publié des ouvrages qui font date. En particulier : Les Arméniens. Histoire d’un génocide (1977 et 1996) ; L’État criminel (1995) ; Empire ottoman. Le déclin, la chute, l’effacement (2002) ; Guerres et génocides au XXe siècle (2007). Pour la première fois, il interroge ici son passé.